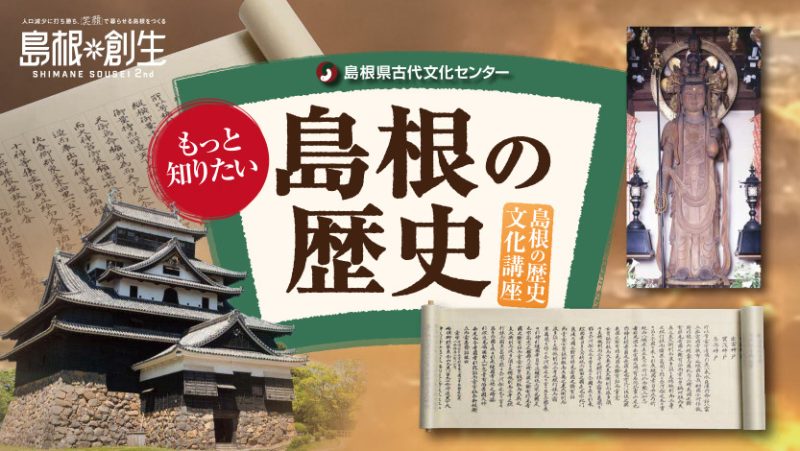

コラム いまどき島根の歴史

コラム いまどき島根の歴史

第201話 松江城内の円形石碑

土橋 由奈 特任研究員

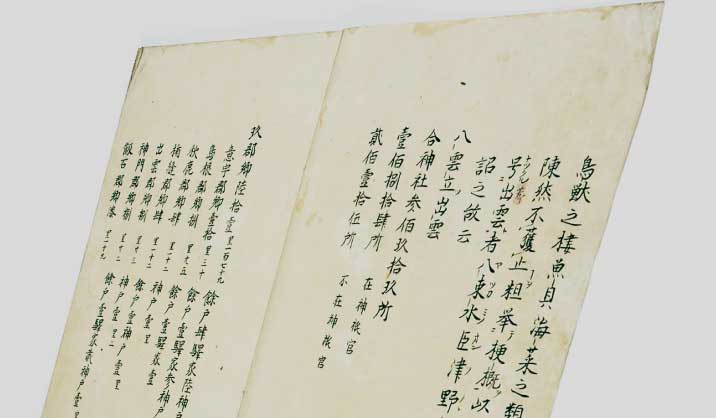

松江城内には様々な碑が建っています。松江城二之丸の興雲閣《こううんかく》前にある円形の石碑は、1877(明治10)年に起きた西南戦争の戦没者追悼のため、1890(明治23)年に作られたものです。とはいうものの、実は、この石碑が追悼の碑であるというわけではありません。今回は、その辺りの話も含め、この石碑が作られた経緯と当時の松江城の様子を追ってみたいと思います。