近代島根の鋳物業の片鱗を集める

2025年2月24日の日記 土橋由奈 特任研究員

古代文化センターで行っている数々の研究のうち、テーマ研究「鋳物と鋳物師の研究」では、島根県の鋳造の歴史に焦点をあて調査研究をしています。私は近現代担当です。今年度がこの研究事業の最終年度なので、今は研究のまとめに入っています。

昨年、近代の島根にどういった鋳物の職人がどれほどいたのかを知る必要があると思い、国立国会図書館(NDL)デジタルコレクションで検索して出てきた島根県内の統計書類から人名や企業名を拾い上げることにしました。(いざ検索すると島根県の記述がある統計書類はかなり多く、あれもこれもやらねばとダウンロードしているうちに資料の海に溺れ、しばらく目的を見失ってしまいました。NDLの海は広く深いです。)

今回は、そのうちの『松江商工案内』という大正8年の刊行物をご紹介しつつ、当時の松江市内の鋳物関連工場を見ていきたいと思います。 『松江商工案内』は、松江商業会議所が発行した大正8年の刊行物です。大正13年版もあります。内容は、①松江市の概要や名勝・観光地の説明、②市内の商工関係の人名録、銀行・会社名録などなどです。

人名録で鋳造関連を拾っていくとこのような感じになりました。

・野津与八 鉄工業、諸機械(農具)

・石橋為次郎 鉄工業、蒸汽機関、発動機、諸機関

・遠所長太郎 鋳造業、銅器

・亀谷好太郎 鋳造業、鉄工業、機械類

・野津松太郎 鋳造業、鉄工業、発動機、諸機械

・島谷理右衛門 鋳造業、鍋釜、諸機械、諸銅器

・酒井幸三郎 鉄工業

「鉄工業」については、鋳造もやっていたのか判断しづらいですが、発動機(エンジン)の部品に鋳物も使われていたりするのでその可能性を残すために一応入れています。

また、この資料には広告が数多く掲載されています。広告が載っている鋳造所・鉄工所はこれだけありました。

・合名会社中村鉄工所 発動機

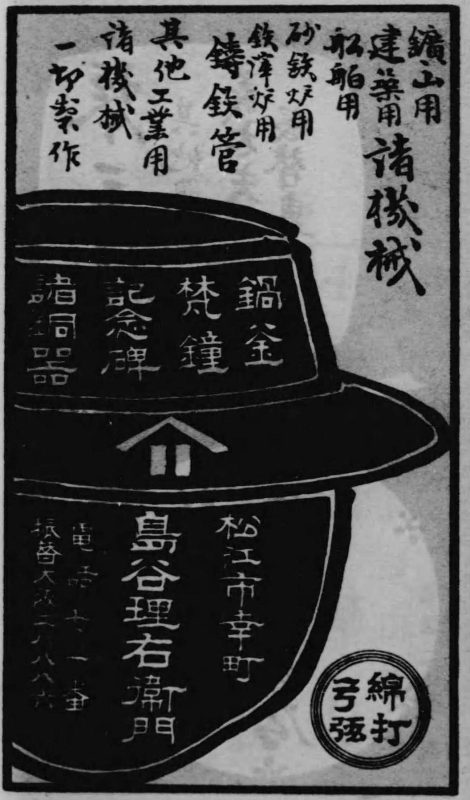

・島谷理右衛門 鍋釜、梵鐘、工業用機械など

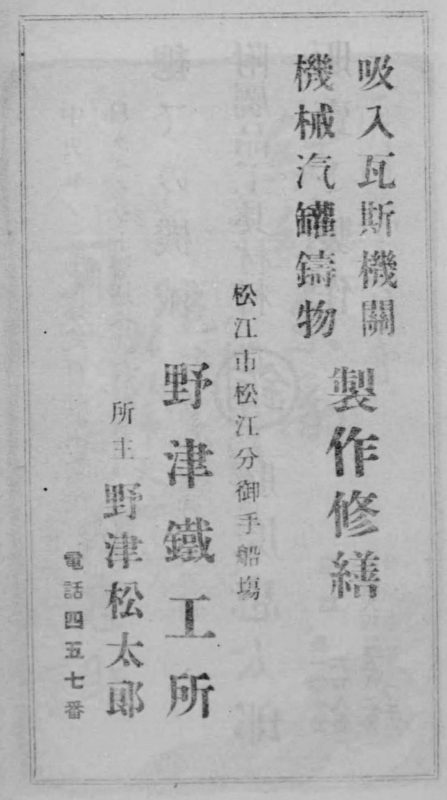

・野津鉄工所(所主:野津松太郎) 吸入瓦斯機関・機械汽缶鋳物製作修繕

・大島万太郎 金物製造工場(建築・造船・工具)

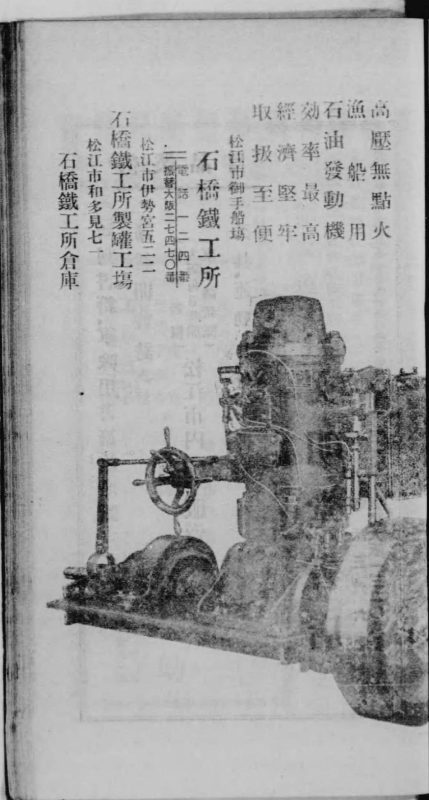

・石橋鉄工所 高圧無点火漁船用石油発動機

広告には、人名録には載せきれない情報が盛り込まれているので、各工場の概要を知るのにとても便利です。

例えば、島谷鋳工場(島谷理右衛門)の広告です。

島谷家は、明治になって、松江藩の鍋釜を中心とした鋳物の製造販売部門を引継ぎました。なので、島谷の工場の主力製品は、広告でもモチーフになっている鍋釜でした。ですが、この広告が出た時期には工業用機械から鍋釜、梵鐘などなど多岐にわたって製造していたことが分かります。

上部真ん中に書いてある「砂鉄炉用・鉄滓炉用鋳鉄管」は、角炉や丸炉製鉄の際に使われる器具だそうです(報告会の際、外部の方に教えていただきました)。大正期、第一次世界大戦の影響で鉄の需要が高まり、角炉などによる製鉄も盛んにおこなわれていたようです。この広告にはまさにそういった時勢が表れています。

石橋鉄工所(現在の石橋造船鉄工所)の広告です。発動機の写真が全面に使われていて目を引きます。製缶(金属加工作業)工場・倉庫も持っていたようで、当時の規模を窺い知ることができます。

野津鉄工所です。明治13年創業、発動機を中心に製造し、修繕も行っていました。昭和18年には市内にあった上村鉄工所、福島鉄工所と合併し「株式会社松江内燃機工業」を設立、その後社名変更や合併を経て、現在はヤンマーキャステクノ株式会社となっているようです。ちなみに福島鉄工所は福島造船所の鉄工部門で、この造船所は現在の福島造船鉄工所にあたります。

こんな感じで昨年の私は、今回ご紹介した資料に加えいろんな統計類を見て鋳物関連業者の基本情報を集めていきました。そのなかで、島根県では造船工場の増加にともない石橋や野津のようなエンジンをはじめとした工業用の金属製品を製造する工場が増えていく様子がうかがえました。また、島谷のように鍋釜などの伝統的な鋳物を製造しつつ工業用の鋳物製造に乗り出した工場もあったことが分かりました。基本情報でも、まとめてみたり数年間分を集めてみたりすると、工業化の影響や各工場の動向など、当時における島根県の鋳造業の空気を感じられるものなのだな…としみじみ思いました。

(今回掲載した資料画像はすべて国立国会図書館デジタルコレクションより引用しました。(資料URL https://dl.ndl.go.jp/pid/958701))