「青銅器埋納地調査」を実施しました

2025年6月12日の日記 今福拓哉 主任研究員

島根県では荒神谷遺跡(出雲市)や加茂岩倉遺跡(雲南市)のように、全国でも有数の弥生時代青銅器の埋納地が存在します。

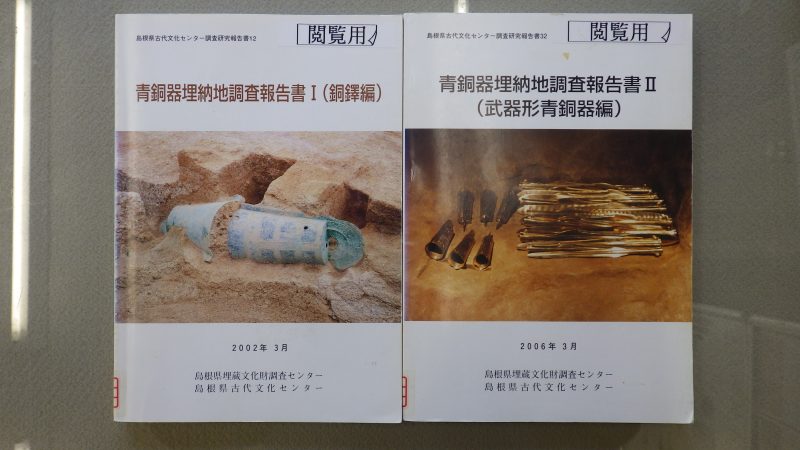

このような青銅器埋納地の考古学的研究の基礎資料の収集を目的とし、島根県では1991年より類似事例の現地調査を実施しています。その成果として、『青銅器埋納地調査報告書Ⅰ』(銅鐸編)と『青銅器埋納地調査報告書Ⅱ』(武器形青銅器編)を刊行しています(写真1)。

しかし、これら2冊の報告書刊行以降も、全国の発掘調査に伴い青銅器埋納地の事例も少なからず報告されています。そのため、現在でも引き続き埋納地調査を実施しています。

今年度の青銅器埋納地調査は香川県高松市の天満・宮西遺跡を対象とし、実施しました。高松市埋蔵文化財センターにご協力いただき、現地調査および出土品確認を行わせていただきました(写真2)。

天満・宮西遺跡では弥生時代後期の自然流路から大型銅鐸片が出土しています。銅鐸は近畿式銅鐸最終段階のものであり、裾部に鹿ないし鳥の絵画を鋳出しています。香川県で大型青銅祭器が奉じられた事例はこれまで確認されておらず、破片として流入していることから青銅素材としての転用を目的としたものと想定されています。しかしながら、青銅素材として転用されず最終的に自然流路に廃棄されたような出土状況から、青銅器祭祀の終焉を強く物語る事例として評価されています。

香川県高松市での青銅器埋納地調査後には当研究事業の客員研究員である愛媛大学ミュージアムの吉田教授と青銅器埋納地調査について協議を実施しました(写真3)。

2冊の報告書刊行後に蓄積された青銅器埋納地の基礎的情報について、広く公開するために報告書を刊行する予定としています。