長崎県西海市横瀬浦に行ってきました ―石見銀山産の銀で作られた切銀が見つかったところ―

2025年7月22日の日記 廣江耕史 特任研究員

日本全国で遺跡調査により戦国時代から近世にかけての切銀が見つかっているのはわずかしかありません。それは島根県安来市広瀬町の富田川河床遺跡、石川県加賀市田尻シンペイダン遺跡、長崎県西海市横瀬浦の3ヶ所です。その内、石見銀山産の銀を使った可能性があるものは富田川河床遺跡の4点の切銀のうち1点、横瀬浦の切銀の1点のみで蛍光X線による分析でビスマスという成分が微量に含まれていることから指摘されています。

そこで石見銀山産の銀でできた切銀を確認するために長崎県西海市の調査地と資料館に出かけてきました。横瀬浦は、小さな港町という感じですが、戦国時代の1662年には南蛮港として開港し、ポルトガルの宣教師フロイスが上陸し、貿易港としてにぎわった地です。ちなみに佐世保湾内ということもあり佐世保港まで連絡船で15分の場所で南東側にはハウステンボスがあります。

狭い路地の標識を見るとフロイス通り、アルメイダ通り、トルレス通りと宣教師の名が通りに付けられ南蛮貿易で栄えた港がしのばれます。

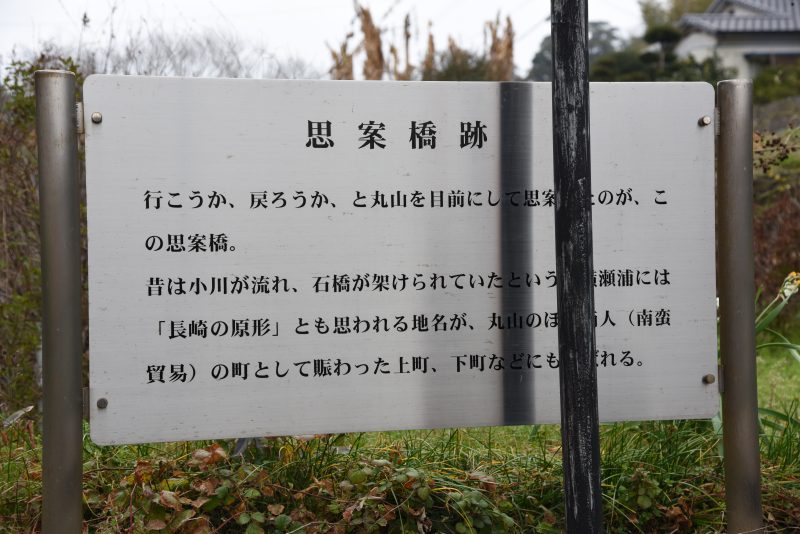

フロイスは16世紀後半の日本の様子を伝えた「日本史」を書いたイエズス会の宣教師でのちにキリシタン大名となる大村純忠の庇護を受け横瀬浦から布教活動を始めています。思案橋跡の説明板には、横瀬浦が南蛮貿易港であったのは短く、のちに長崎に港が移っていくことで橋の名も長崎に引き継がれていくと書かれています。

調査が行われたのは、キリシタン大名として有名な大村純忠の家臣である長崎甚左衛門純景の旧宅跡近くの畑で周囲は人家に囲まれています。

調査地は緩やかな斜面で明らかな建物跡等は見つかっていません。堆積した土の中から陶磁器類などに交じって切銀が見つかっています。長崎甚左衛門純景は所領である長崎の大部分をイエズス会に寄進したことから長崎港開港の祖とされる武将です。出土した切銀は、大きさが1.5×1.4㎝、厚さ6㎜、重さが7.71gで当時の単位で2匁です。表面に槌目の線がみられ、裏面が土目となっています。毛利氏の古丁銀を切遣いしたもので、時期的には16世紀後半と考えられます。この切銀を長崎県埋蔵文化財調査センターが蛍光X線を照射して成分を調べたところ、銀が大部分で銅、鉛、ビスマスをわずかに含んでいることが分かりました。ビスマスが含まれることと毛利氏の古丁銀であることから石見銀山産の銀で作られた「石州銀」である可能性が指摘されています。古丁銀の切銀は九州では福岡県で出土例がありますが、横瀬浦が最も西側での出土となります。

横瀬浦は南蛮貿易港として機能したのは短期間ですが、当時の高額貨幣である銀が貿易取引に使われたと考えられます。中国との貿易に銀が必要とされたことは文献からもうかがえますが実際に南蛮貿易港があった場所から切銀が出土したことは大変重要な発見です。高額な貨幣ということで大事に扱われた切銀が遺跡から出土するのは、大変稀なことです。なぜ横瀬浦から出土したのかということですが、1563年に大村純忠と対立する後藤高明により港が焼き討ちされるという出来事がありました。想像を豊かにすれば、焼き討ちにより建物などと一緒に廃棄された中に切銀が含まれていた可能性もあります。

現在の横瀬浦は、横瀬地域づくり協議会により地図と説明板が設置されたり、民家の壁には「歴史とロマンの地よこせ」の名と貿易港として開かれた1562年の年代が書かれています。

横瀬浦が南蛮貿易港として機能したのは短い間ですが宣教師フロイスが上陸した地でありキリスト教が布教され始めた頃というまさに戦国時代の歴史そのものを物語る場所です。その地で石見銀山産の銀からできた切銀がまさに貿易に使われたとすれば大変意味のある場所と思われます。