第183話 明治初期の出雲神楽

石山 祥子 専門研究員

(2025年9月24日投稿)

今年もそろそろ秋祭りのシーズンです。出雲地域の秋祭りでは、獅子舞や神楽、神事花≪じんじばな≫(花傘)などの奉納がよく見られます。これらの奉納芸能の中には江戸時代までさかのぼるものもありますが、今日に至るまで順調に続いてきたものばかりではありませんでした。今回は今から約150年前、明治初期の出雲地域における神楽をめぐる状況についてご紹介します。

江戸時代の出雲地域の神楽は、一部の例外を除き、神職や巫女が主な担い手でした。しかし、1870年(明治3)、松江藩は藩内の神社祭典における神能≪しんのう≫(神楽のうち、面を付けて舞う物語仕立ての演目の総称。神楽能とも呼ぶ)の上演を禁止します。この禁止令により神職は神能から離れ、それに代わり、一般の人々が面や衣装を着けて見よう見まねで神能を舞うという現象が各地で発生しました。民間人によって舞われる神能は「素人神楽」という名称で、すでに幕末から史料の中に登場しますが、明治以降の素人神楽の興隆は、もともと神能を舞っていた神職の側からすると、あまり喜ばしいことではなかったようで、たびたび素人神楽を禁止するよう藩に嘆願しています。

神職からの訴えを受け、島根県は1872年(明治5)に素人神楽の禁止令を出しますが、効果はほとんどなかったようです。1875年(明治8)の『島根県歴史政治部』という資料には、大原郡(現在の雲南市)の少年らが「土偶≪どぐう≫ツカヒ」と名乗り、自作の衣装や仮面で着飾って地元のみならず近隣の村の祭りでも素人神楽の興行をし、金銭まで受け取っている事態に対し同郡の神職が「苦苦敷≪にがにがしき≫風習」として、道具の取り上げ等の処分をするよう県に申し立てた記録も残ります。

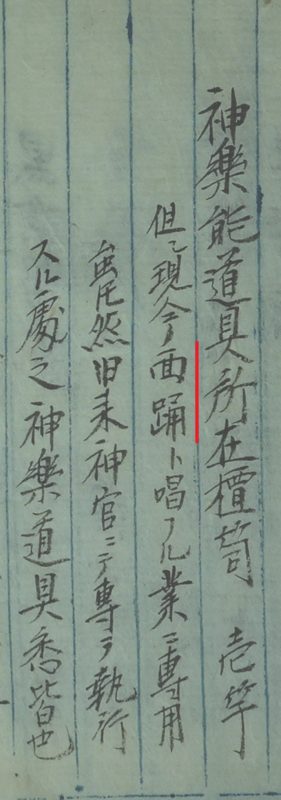

神職側の憂慮をよそに、素人神楽は大原郡以外でも祭りの奉納芸能として行われていました。明治11年(1878)の飯石郡内の史料には、神社が所蔵する祭具や備品等を書き上げた一覧の中に、「神楽能道具所在檀笥≪たんす≫ 壱竿≪さお≫」が挙げられ、その左には箪笥の中にある道具は現在「面踊≪めんおどり≫」専用道具のように扱われているが、本来は全て神職が「神楽」を舞う時に使用した「道具」であると記されています【写真1】。

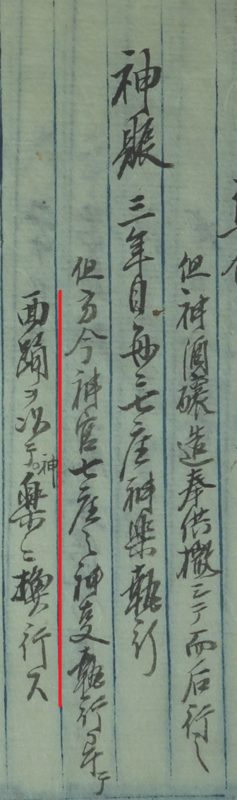

写真1・2ともに「須賀神社・八重山穴見神社・天満宮社明細帳」(1878年、八重山神社所蔵、赤線部は筆者による。)

「面踊」という語は他であまり見られませんが、同史料の中に再々登場し、写真2の赤線部に「面踊ヲ以≪もっ≫テ神楽ニ換行ス」とあるように、当時、祭典後の余興として神職による神楽の代わりに奉納されていた芸能だったようです。面踊の詳細は不明ですが、神楽道具を使用している点から、神職による神楽に近い芸能、素人神楽の類だったと推測されます。

明治初年の神能禁止令や素人神楽の禁止令を経て、その後、祭典での神能奉納が容認されると、出雲地域では神職が再び神楽に携わるようになり、神職から民間人への神楽の伝授が進んだと考えられます。今回取り上げた現在の雲南市や飯南町では、全国的にも稀少な神職のみの神楽団体や、神職と一般の人々が合同で舞う団体などが活動していますが、今日に至るまでには以上のような経緯があったのです。