第42話 加茂岩倉銅鐸の鋳掛け

角田徳幸 古代文化センター長

(2022年8月2日投稿)

お宅の台所にある鍋を思い浮かべてください。ホーロー鍋・アルミ鍋、片手鍋・天ぷら鍋など、素材も形もさまざまでしょう。これらは戦後の大量消費社会の中で普及したものですが、それ以前は熔けた鉄を鋳型に流し込んで造った鋳物の鍋が主流でした。

鋳物の鍋は、鋳造する際に熔融《ようゆう》した鉄に空気が入ったまま固まって鬆《す》(細かな気孔)が生じ、使っているうちに底に穴が開くことがありました。それでも、使い捨ての今とは違って、穴を修理して長く使いました。この鉄鍋を直す仕事をしたのが鋳掛屋《いかけや》です。

“鋳掛け”とは、金属製品の穴を金属でふさぐ技術のことで、その職人が鋳掛屋でした。高度経済成長期に育った私は、鋳掛屋さんを実際に見たことはありませんが、落語に詳しい方であれば、鍋底に穴を開けるよう子どもにけしかける“いかけ屋”という演目をご存じだと思います。

鋳掛けは、鉄鍋が使われていた時代には大切な仕事でした。江戸時代には専門の職人がおり、「職人尽絵詞《しょくにんづくしえことば》」には、鋳掛屋も紹介されています。図の左に鞴《ふいご》を押し小さな坩堝《るつぼ》に入った金属を溶かす人、右には割れた鍋に火をかざして予熱する人がみえます。予熱が必要だったのは、冷えた鍋が熱い金属に急にふれると割れるおそれがあったからです。「職人尽絵詞」のこの場面は、これから鍋の穴をふさごうというところでしょう。

時代は随分さかのぼりますが、荒神谷遺跡(出雲市)や加茂岩倉遺跡(雲南市)で発見された銅鐸《どうたく》や銅剣・銅鉾《どうほこ》も鋳物です。驚くことに、これら弥生時代の青銅製鋳造品にも鋳掛けがあったことが知られています。

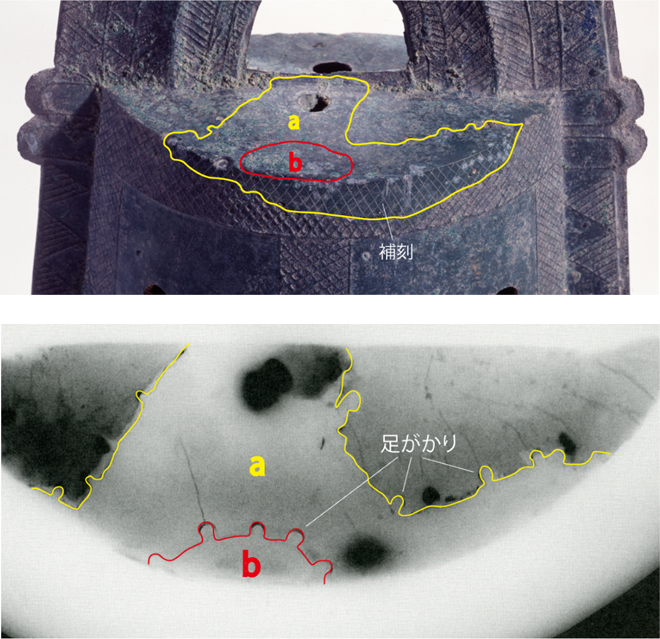

加茂岩倉8号鐸には、舞《まい》と呼ばれる銅鐸本体の頂部に大きな穴がありました。これは、鋳造する際に外型と内型が接してしまったため、青銅がその隙間にうまく回らず穴になったのです。

銅鐸を造った職人は、この穴をふさぐために、鋳掛けをしました。エックス線写真を見ると、穴が大きかったために一度(aの部分)では埋まらず、二度(bの部分)も鋳掛けをしています。鋳掛けは、穴から外れることもあるため、銅鐸本体に小さな刻みを入れて接する面を多くし外れにくくする“足がかり”という技法も観察できます。

弥生時代の銅鐸に見られる鋳掛けの技術は、後世の鋳掛屋に直接つながるわけではありません。しかしながら、青銅製品の鋳造やその補修技術は、弥生時代にはすでに完成されたレベルに到達していたのです。