第70話 戦争と「聖蹟」観光

田村 亨 研究員

(2023年3月7日投稿)

新型コロナウィルスの感染拡大が始まってから、早くも3年がたとうとしています。この3年間、感染症拡大防止のためにさまざまな「自粛」が強いられる一方で、深刻な地域経済の危機を打開するための「観光振興」も模索されてきました。一見、相いれない「自粛」と「観光振興」は、コロナ禍における葛藤の中で共存してきたわけですが、このような不思議な共存関係を日本が体験したのは、今回が初めてではありません。

1931(昭和6)年の満州事変《まんしゅうじへん》、37年の日中戦争開戦、41年の太平洋戦争開戦という流れが示す通り、1930年代から40年代前半にかけては、日本が戦争の真っただ中にあった時代です。しかもこの時期の戦争は、国民の総力を結集し、社会のあらゆる領域を戦争のために動員する「総力戦《そうりょくせん》」の形をとっていましたから、娯楽どころではないという「自粛」ムードが社会全体に広がっていくこととなります。

しかし、戦争と娯楽は必ずしも相いれないものとは限りません。総力戦を遂行するに当たっては、日本国民としての団結・まとまりを強調していく気運(ナショナリズム)が重要な意味を持ちましたが、この気運は娯楽を通して国民一般に広く浸透していく側面も有していました。

そして、その最も代表的な例が観光(ツーリズム)です。戦前の日本において、最も観光振興が盛り上がるのは1930年代、まさに日本が戦争に突き進んでいく時代です。島根県において、各地で観光協会が設立されていくのもこの時期でした。

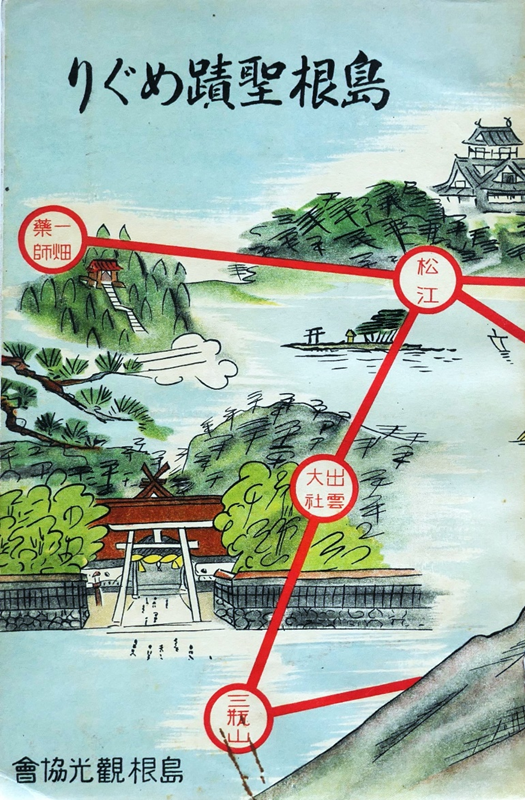

では、戦時下の「自粛」と「観光振興」は、具体的にどのようにして共存しえたのでしょうか。象徴的なのは、1930年代の隠岐観光です。一般的には、1963(昭和38)年の「大山隠岐国立公園《だいせんおきこくりつこうえん》」指定が隠岐観光ブームのきっかけとして意識されているようですが、すでに1930年代には、特に「聖蹟《せいせき》」を冠した観光振興が大規模に展開していました。「聖蹟」とは、歴代天皇に関係する史跡であり、天皇を中心とする国民統合を推し進めていた当時の日本にとっては、むしろ国民に積極的に訪れてほしい場所でもあったのです。

1930年代は、ちょうど隠岐に配流《はいる》された後鳥羽上皇《ごとばじょうこう》の没後700年(1939年)、隠岐から脱出した後醍醐天皇《ごだいごてんのう》による建武政権《けんむせいけん》が成立してから600年(1934年)に当たるタイミングであったため、隠岐の「聖蹟」は一躍注目を集めるようになります。

戦時下の「自粛」ムードにありながら、「聖蹟」を冠した隠岐観光は空前の盛り上がりをみせました。例えば、1939年、後鳥羽上皇を祭神とする隠岐神社《おきじんじゃ》が創建された直後には、松陽新報社《しょうようしんぽうしゃ》(山陰中央新報社の前身の一つ)によって「隠岐聖蹟巡拝団体《おきせいせきじゅんぱいだんたい》」と題した団体旅行が企画されます。

後鳥羽上皇の火葬塚《かそうづか》や隠岐神社、後醍醐天皇の行在所《あんざいしょ》跡といった「聖蹟」を巡るのはもちろんですが、他にも国賀《くにが》や白島《しらしま》などの景勝地、牛突《うしつ》きや隠岐民謡などを堪能し、夜は西郷《さいごう》の料亭でどんちゃん騒ぎ、豪華景品付きの福引大会も開催されるなど、実態はまさに現在の観光の先駆けとなるような娯楽性の強いものでした。隠岐観光の熱狂と、日中戦争下の緊張感が共存する当時の『松陽新報』紙面は、戦争と娯楽・観光の意外な近さを象徴しています。

2021年、後鳥羽上皇の隠岐遷幸800周年は、期せずしてコロナ禍と重なってしまいました。生前から過酷な時代をみてきた後鳥羽上皇も、どうか次の100年は、パンデミックとも戦争とも無縁で平穏な日常の中で、来島者たちを迎え入れたいと願うことでしょう。