第89話 連歌と中世社会

田村 亨 主任研究員

(2023年8月15日投稿)

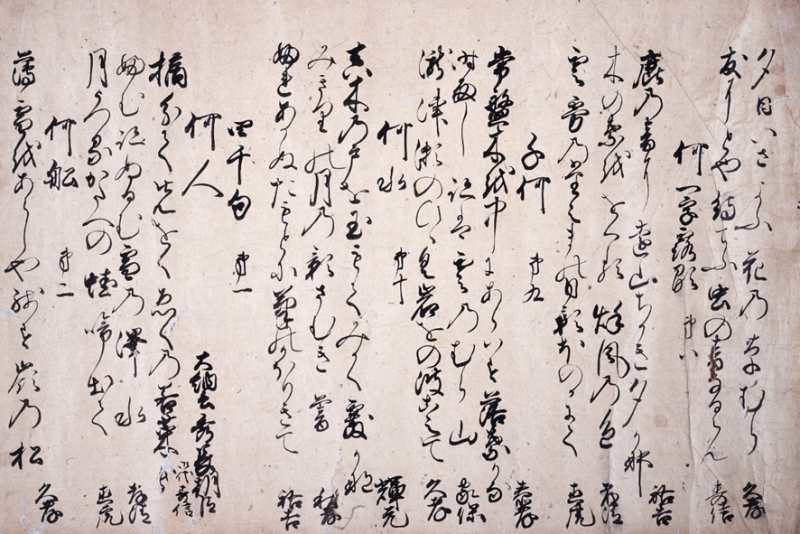

「連歌《れんが》」というものをご存じでしょうか。和歌《わか》や俳句《はいく》と異なり、現代人にはなじみが薄くなってしまいましたが、実は中世社会を代表する文芸の一つでした。

よく知られている通り、和歌は「五・七・五・七・七」という音数律《おんすうりつ》で示されますが、前半の「五・七・五」を長句《ちょうく》(上句《かみのく》)、後半の「七・七」を短句《たんく》(下句《しものく》)と呼びます。連歌とは、この長句と短句を別々の人物が詠《よ》むというものであり、特に三句(長句→短句→長句)以上連ねるものを「長連歌《ちょうれんが》」と言います。

中世の人々は、しばしば複数人で集まる場で「連歌会《れんがえ》」というイベントを開き、この長連歌に興じました。他人の詠んだ句を受けて、即興で気の利いた句を詠まなければならないわけですから、ちょうど現在、ちまたで流行しているラップバトルのような緊張と興奮を伴う催《もよお》しだったことでしょう。ただし、連歌の場合フリースタイルとはいきません。例えば各句を回文《かいぶん》(上から読んでも下から読んでも同じ文)にしなければならない、といった細かなルール(賦物《ふしもの》、式目《しきもく》)が設定されるようになり、より難易度の高い文芸へと深化していきます。

以上のように連歌は、高度な知識と教養を問われつつも、非常にゲーム性の強い文芸であったわけですが、単なる娯楽の域にとどまっていたわけではありません。貞成親王《さだふさしんのう》という室町時代の皇族が記した『看聞日記《かんもんにっき》』という記録によると、ある時、世間で「出雲大社神託《しんたく》御発句《ほっく》」が非常にもてはやされたと言います。大社の神様のお告げによる第一句(発句)と第二句(脇句《わきく》)の後に、人々が続きの第三句を連ねたようです。この時、都や地方では病が流行して多くの死者が出ており、人々は連歌を通して疫病が鎮まることを祈ったのです。

神様だけではありません。例えば各句の頭文字を順に「な・む・あ・み・た(南無阿弥陀)」にするというルールの登場に象徴される通り、連歌は読経《どきょう》と同様の意味も持ちました。中世の人々にとって、連歌は神仏への祈りにも通じる行為だったのです。

連歌を通じた祈りは、平穏な生活を祈るものばかりではありません。杵築《きづき》大社(出雲大社)の上官《しょうかん》(上級神官)を務めた富《とび》家に伝わった史料の中には、戦国大名の尼子《あまご》氏(晴久《はるひさ》・義久《よしひさ》)や毛利輝元《もうりてるもと》が、出陣に際して大社での連歌会を実施させていたことが分かる文書が数点存在しています。

富氏は、同じく上官である島氏とともに、大社の連歌会を取り仕切る役割を担っていたようですが、尼子氏や毛利氏が戦争を繰り広げた時代には、戦勝祈願のための連歌会も実施していたのです。

中世の人々は、連歌をはじめとして個性的で魅力的な文化を数多く残しました。一方でこのような文化は、災害や疫病、さらには戦争が打ち続く社会と密接な関係にあったことも分かります。私たちが日頃、親しむ娯楽・文化はどうでしょうか。あながち人ごとではいられないかもしれません。