第156話 幕末長州藩の政治宣伝

矢野 健太郎 専門研究員

(2025年2月26日投稿)

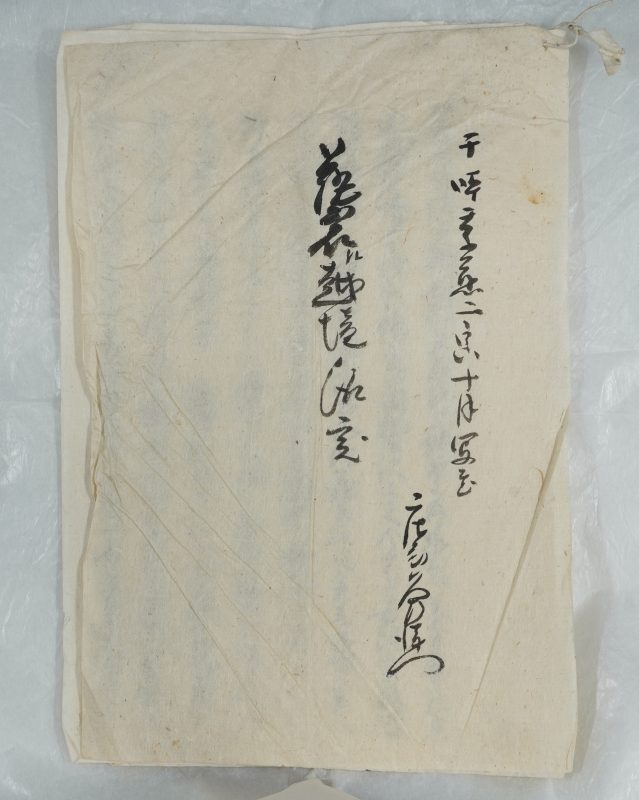

ここに1点の古文書があります。この古文書は江津市桜江町の中村家に伝来したものです。

表紙中央には「芸石江越境趣意」と表題が記されており、右側には「于時慶応二寅十月写置 庄屋久左衛門」とあることから、慶応2(1866)年10月に庄屋の中村久左衛門によって写されたものであることが分かります。

「芸石江越境趣意」は、別の史料では「越境趣意」とも記されており、慶応2年6月に幕府と長州藩の間で起こった「幕長戦争」の石州口の戦いに勝利した長州藩が、浜田藩領と幕府領に進駐した際に出したものです。では、その内容について少し紹介しましょう。

前半は、ペリー来航から幕長戦争の開戦にいたるまでの政治情勢と、この戦争の目的(幕府軍の撤退、長州藩主の冤罪を天皇へ訴えることなど)について記され、後半では、石州口の戦いの戦況や長州藩の行動(敵兵であっても負傷者は治療し、死者は丁重に弔ったことなど)、浜田藩との停戦交渉の過程などについて記されています。

そして、長州藩主が、「攘夷」を実行し、朝廷に尽くす「尊王」を体現する存在として語られる一方、幕吏(幕府の役人)は、私利私欲に走り朝廷を蔑ろにし「皇国を擾乱《じょうらん》する(秩序を乱す)賊徒」であるとし、このような状況を生み出した存在として語られています。その上で。今回の長州藩による石見国での戦争と進駐については、尊皇攘夷に基づくもので、石見国の領民のためであるとの論理を構築し、自らの正当性を主張していたといえるでしょう。

このように長州藩の正当性を主張した「越境趣意」は、末尾に「于時丙寅八月記之」とあることから、慶応2年8月には、まとめられていたことが分かります。また「石州口戦争彙事《いじ》」という長州藩の史料によると、「越境趣意」は同年9月には、浜田の浄土真宗寺院の真光寺において、勝蓮寺(長州藩の寺院と推測されます)の和尚によって講釈が行われ、多くの百姓は町人が聴講に訪れたとされています。そして、この写しが中村久左衛門によって作成されていたことからすると、写しの元となる「越境趣意」が存在しており、講釈や写しの作成などをとおして、長州藩による正当性の主張が地域へ展開していったといえるでしょう。こうした自己正当性の論理の展開である政治宣伝は、幕長戦争における長州藩の勝因の一つとなったのではないでしょうか。そして、これは現代社会においてSNSなどで展開している政治宣伝の走りであったのかもしれません。