第157話 馬見烽はどこにあったか

平石 充 主席研究員

(2025年3月5日投稿)

『出雲国風土記』(以下『風土記』)には、他の文献には残されていない、この書のみに具体的な記載のあるものがいくつかあります。その一つが烽《とぶひ》です。烽はいわゆる「のろし」のことで、奈良時代は軍防令という法律に規定されていました。それによると、昼は烟火《えんか》(けむり)、夜は火を灯して隣接する烽に連絡すること、烽は40里(21・3㎞ほど)の間隔で設置することなどの規定があります。

『風土記』には国内にあった烽の名称と具体的な位置が示されています。それによると、石見国に近い方から伯耆国に向かって、出雲郡馬見《まみ》烽→神門《かんど》郡土椋《とくら》烽→出雲郡多夫志《たぶし》烽→島根郡布自枳美《ふじきみ》烽→意宇郡暑垣《あつがき》烽が記述されており、これは連絡経路でもあります。なお、隠岐国へ連絡する烽は『風土記』後に設置されました。

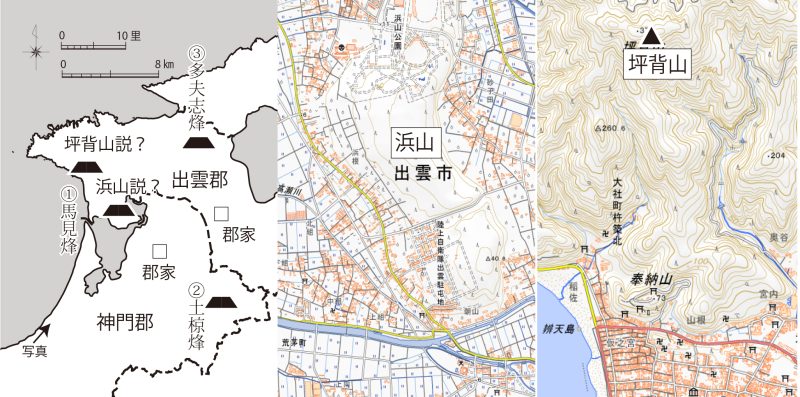

このうち出雲郡馬見烽の所在地については複数の説があります。江戸時代の記録を見ると、出雲市浜町あたりに地名「まみ沢」などが確認できることから、この烽を浜山とする説があります。一方、『風土記』の記載では、この烽は出雲郡家《ぐうけ》の西北42里240歩(約23㎞)にあったとされます。出雲郡家は出雲市斐川町出西《しゅっさい》にあり、浜山では近すぎるのです(直線距離で約8㎞)。同じ西北にある杵築《きづき》郷(出雲市大社町杵築)の距離が『風土記』では28里60歩と書かれていますから、普通に考えると杵築郷よりもさらに遠いわけで、かつては出雲大社の北西にある坪背《つぼせ》山がその候補とされていました。

浜山には馬見地名が残っていること、坪背山からは東をみると途中に他の山があって多夫志烽(出雲市旅伏山)が見えないことから、浜山説が有力視され、私も浜山かと思っていました。しかし、まず『風土記』の里程が合致せず、烽の記載順から考えると、連絡先は土椋烽であって、多夫志烽が見える必要はありません。また、石見国の方から浜山がみえるか確認しました。

写真は出雲市多伎町の国道9号線から撮影したものですが、浜山は出雲市湖陵町の砂丘(『風土記』では薗の長浜)の陰になってしまいます。仮に付近の山の頂上などからみたとしても、烽の背景が空ではなく北山の山塊になると、昼間の煙は相当分別しづらいと思われます。また、烽の周囲2里(約1.1km)では火をたいてはいけないとの規定もありますが、たとえ距離が離れていても、烽への視線の前後に集落があると、集落の灯りと烽の灯りの区別も困難です。やはり標高の低い場所に烽を置くのは無理があるのです。坪背山にあったかどうかわかりませんが、馬見烽は杵築から日御碕付近のいずれかの山の上にあったと考えるべきでしょう。