第159話 象嵌の技法

吉松 優希 主任研究員

(2025年3月19日投稿)

みなさんは「象嵌《ぞうがん》」という技法をご存知でしょうか。銅・鉄などの面に模様をきざんで金や銀、貝などをはめこむことで、その細工や技法のことをいいます。現在も工芸品などで用いられる技法です。古墳時代の考古資料として著名な埼玉県・埼玉《さきたま》稲荷山古墳や熊本県・江田船山古墳などの銘文鉄剣、鉄刀などの文字にも象嵌の技法が用いられており、金や銀がはめこまれています。島根県では岡田山1号墳から出土した「額田臣」銘入り象嵌円頭大刀などが知られています。象嵌技法は銘文だけでなく、大刀を構成する刀装具にも用いられています。

島根県内ではこれまで16例の象嵌装大刀が出土しており、いずれも6世紀後半~7世紀初めごろのものと考えられます。これらの象嵌装大刀は鐔《つば》や柄頭《つかがしら》などの刀装具に銀象嵌が施されています。象嵌をする際は鉄に溝を掘り、そこに銀をはめこんで磨き上げることで模様を描き出します。では、どのようにして溝に銀をはめこんでいるのでしょうか。これまでの研究や観察から象嵌には銀線を使用したと考えられます。実際に島根県内で出土した資料に銀線の使用をうかがわせるものがあります。

出雲市・妙蓮寺山古墳から出土した象嵌円頭大刀の矢印部分を拡大して観察してみましょう。

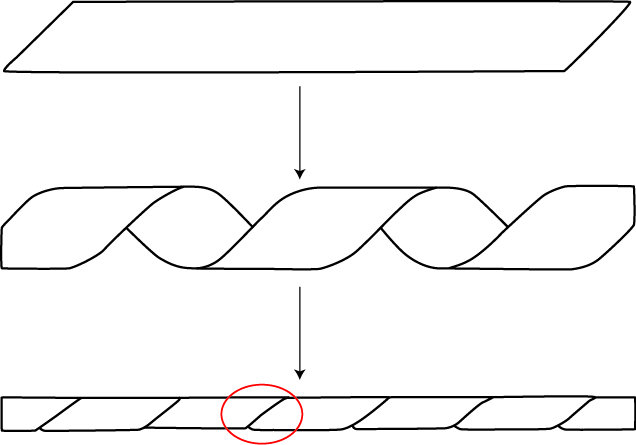

はめこまれた銀には白矢印で示した線状の痕跡が認められます。実はこれが銀線の使用を考える根拠となります。銀線の製作にあたっては様々な方法が考えられていますが、その1つに薄銀板を細く切り、切った薄銀板を撚《よ》った状態にして銀線とする方法があります。拡大写真の白矢印部分をみると薄銀板を撚った部分が表面に現れているのです(模式図赤丸部分)。

このような技法は安来市・宮内Ⅱ区1号横穴墓から出土した象嵌装大刀の鐔でもみられることから、古墳時代において代表的な技法の1つであったと考えられます。

象嵌装大刀がどこで生産されたかは生産遺跡が見つかっていないので定かではありませんが、高度な技術を要するため当時の政治の中心地域である近畿の工房で一元的に生産され、各地の首長に配布されたものと考えられます。出土した考古資料を細かく観察すると当時の高い技術力を知ることができます。細かな技法から、1500年前の職人たちの息遣いが聞こえてきそうです。