第160話 「東西南北」の交通路

橋本 剛 主任研究員

(2025年3月26日投稿)

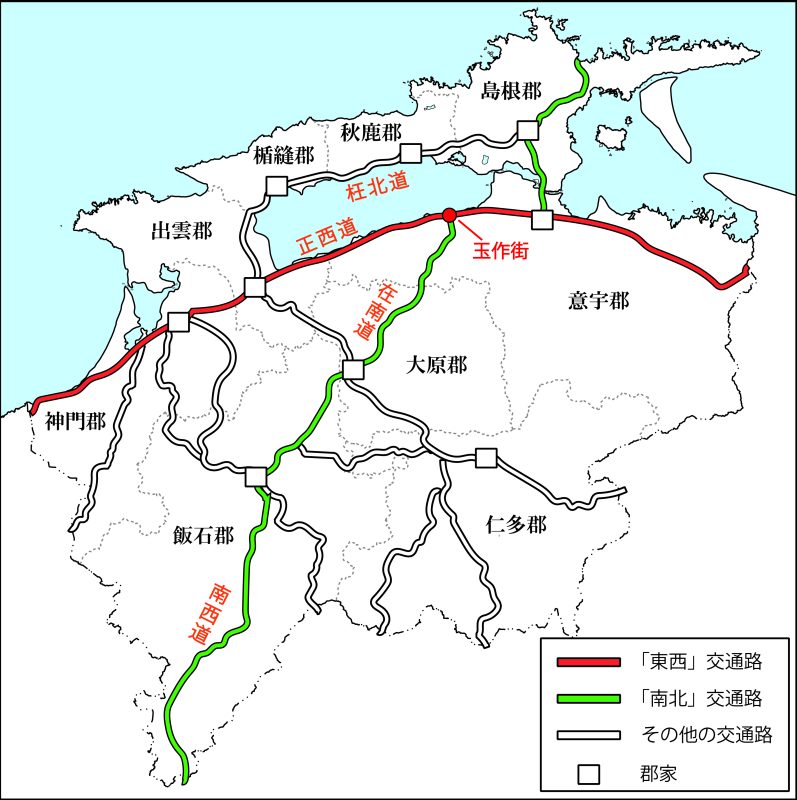

「出雲国風土記」を読まれたことがある方は、緻密な交通路の記載に驚いたのではないでしょうか。実は私もその一人です。出雲国を東西に貫く「正西道」をはじめ、宍道湖の北岸を横断する「枉北道《おうほくどう》」、玉作街《ちまた》から南に向かう「在南道」や「南西道」など、国内に張り巡らされた交通網が記述されています。さらに交通路は分岐点など目標地点を伴って記されていますから、現代の私たちはそれを頼りに、1300年前のルートを復元することもできるのです。

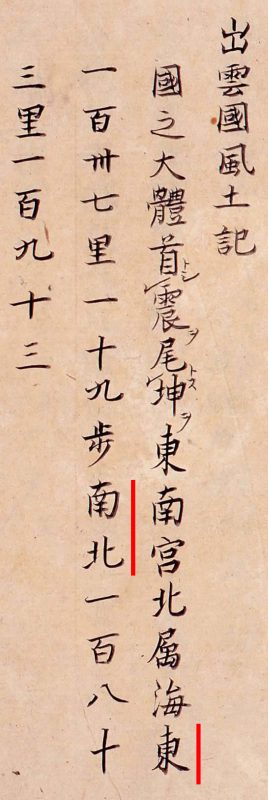

ところで、こうした交通路は風土記の末尾付近で詳細に説明されているわけですが、実は冒頭にも関連する記述があります。風土記はまず、出雲国のおおよその形についての簡潔な説明から始まり、それに続けて「東西」(写本上は「西」の文字を欠いているが、文脈からみて本来は「東西」であった可能性が高い)は137里19歩、「南北」は182里193歩というように、国の「東西」「南北」それぞれの交通路の総距離が記されているのです。

末尾の記載から算出した数値と比べるとわずかな誤差はありますが、わざわざこうした情報を冒頭に記述したのは、それが出雲国の大枠を理解してもらう上で有益な情報と考えたためでしょう。

このような「東西南北」の交通路の記述は、他国の風土記はもとより、古代史料全般を見渡しても確認できていませんでした。ひょっとすると、国内交通路の全体像の把握は、出雲国特有のものなのではないか…。風土記の冒頭部分を読むたびに、私はそのように想像を膨らませていました。

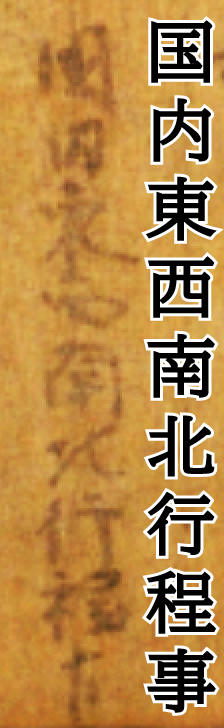

ところがつい先日、12世紀末の加賀国(現在の石川県南部)に関する史料を読んでいる際に、とある一文に目が留まりました。風土記とは時代も国もまったく異なるこの史料は「雑事注文《ぞうじちゅうもん》」と呼ばれるものです。当時の国司は赴任せずに都にいることが多かったため、現地の官人に対して国内の状況を報告するよう求めます。その報告すべき項目を列挙したものが「雑事注文」です。なんとそのなかには、「国内東西南北行程事」という項目が存在していました。

風土記冒頭の記述と即座に結びついたのは言うまでもありません。

「国内東西南北行程事」は項目名であって、実際にどのようなことが記載されていたのかはわかりません。しかし、「行程」とは交通路と考えてよいですし、「東西南北」という表現は風土記と酷似しています。12世紀の加賀国でも、8世紀の出雲国と同様に、「東西南北」の交通路の総距離を調査していたことが明らかになったといえるでしょう。

当初の想像とは裏腹に、国内交通路の全体像を把握する作業は、古代を通じて各国でなされていたのかもしれません。