第161話 虚偽の報告で罰せられた出雲守・橘俊孝

吉永 壮志 専門研究員

(2025年4月2日投稿)

4月1日はエイプリルフール。この日はウソをついてもよいとされ、皆さんもウソをついたり、つかれたりした経験があるのではないでしょうか。ただ、当然のことながらウソをつくと悪い結果になることが多く、今から約1000年前に出雲守《かみ》(守は現在の都道府県知事に相当)となった人物は虚偽の報告をしたとされ、遠く佐渡《さど》に流されることになりました。

その人物とは橘俊孝《たちばなのとしたか》で、長元2年(1029)に守として出雲に赴任したことが藤原実資《ふじわらのさねすけ》の日記『小右記《しょうゆうき》』から知られます。俊孝が実資の家人《けにん》(従者)であったことから、おそらく出雲に赴く前に実資のもとへあいさつをかねて伺ったのだと思われます。ちなみに、この俊孝ですが、万寿5年(1028)に但馬《たじま》(現在の兵庫県北部)の者と称し、関白藤原頼通《よりみち》邸の門前で夜間に愁訴を行ったといううわさがたてられるなど、かなり問題のある人物であったようで、主人である実資に「酒狂不善者」と厳しく評されています。

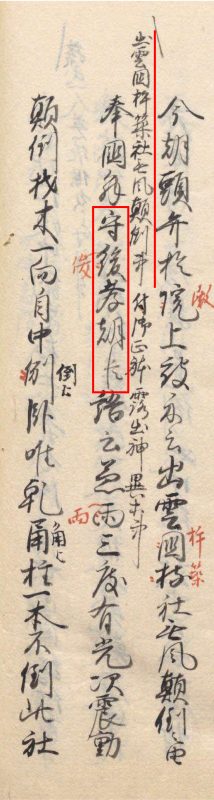

さて、その俊孝は出雲に赴いてから2年後の長元4年、杵築大社(出雲大社)の本殿が倒れたことを報告します。

(『左経記』長元4年(1031)10月17日条(一部)[国立公文書館デジタルアーカイブをトリミングして傍線、囲みを加筆])

源経頼《みなもとのつねより》の日記『左経記』に記された俊孝の報告によると、2、3回光ったあとに震動して本殿が倒れたということで、中央で卜筮《ぼくぜい》(占い)が行われるとともに、奉幣《ほうべい》(神に布を捧《ささ》げること)のための使者が杵築大社に派遣されました。ただ、ことはそれだけに留まらず、改元や後一条天皇の物忌《ものいみ》(謹慎すること)にかかわる杵築大社の託宣《たくせん》(神のお告げ)があったとされ、朝廷を揺るがす一大事となりました。実際、新元号を検討したり、内裏《だいり》で大般若経の読経《どきょう》が行われたりしたことが『小右記』や『左経記』から知られ、しかも「宝位を避く」、つまり後一条天皇の退位がうわさされる事態にもなっていました。

このような中、俊孝は杵築大社本殿の造立とひきかえに、出雲守に再度任じられることを希望するとともに、4年間の税の免除、但馬・伯耆《ほうき》(現在の鳥取県西部)両国からの工夫《こうふ》(建築土木工事に携わる者)の徴発などを申請します。この俊孝の申請をうけ、倒れた本殿の状況を把握するため、中央から使者が派遣されることとなるのですが、これが俊孝の運命を左右することになりました。

中央から派遣された使者が杵築大社に仕える社司や国府に勤務する国司・在庁官人から事情を聴取したところ、いずれも杵築大社の託宣はなかったという回答で、俊孝の報告は虚偽とみなされたのです。その結果、俊孝の罪が公卿たちによって議論され、佐渡へ流されることが決まりました。

俊孝は佐渡に流される途中、重病となり、越前(現在の福井県の一部)の敦賀《つるが》に留まることになったようで、その後、どうなったのかは不明です。もしかするとそのまま敦賀で亡くなったのかもしれませんが、いずれにしても報告が虚偽とみなされ、罰せられたのは間違いなく、ウソがよい結果をもたらすことがないことを私たちに教えてくれます。

なお、当コラムの内容は、エイプリルフール用のものではありませんので、ご安心ください。