第14話 佐々木一族の躍進

田村亨 研究員

(2022年1月9日投稿)

歴史ファンの皆様にとって、年明け最初の楽しみの一つと言えば、やはり新しい大河ドラマなのではないでしょうか。大河ドラマといえば、戦国時代や幕末を素材としたものが多い印象ですが、今年はなんと「鎌倉時代《かまくらじだい》」をテーマとしたドラマだそうです。

「源平合戦ならわかるけど、その後の時代はよく知らないな」という方も多いでしょうし、ましてや島根県との関わりというと、ほとんどイメージがわかない方が多いのかもしれません。

しかし、鎌倉幕府が成立したこの時代は、非常に大きな変化を列島各地にもたらしました。伊豆国《いずのくに》の流人であった源頼朝《みなもとのよりとも》が東国で起した反乱軍が、内乱の複雑な経過の中で、いつしか国家公認の軍事権力にまで成長してしまったのです。この劇的な過程では、思わぬ人々が歴史の表舞台に登場してくることになります。今回は島根県域の歴史とゆかりが深い人々として、佐々木《ささき》一族を紹介します。

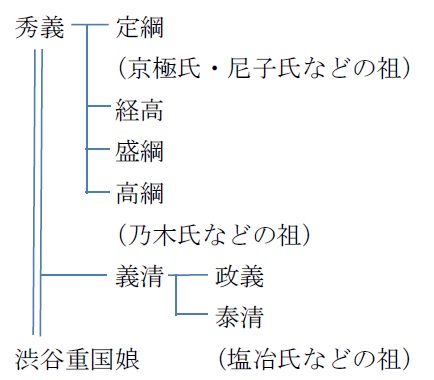

佐々木氏は、もともと近江国《おうみのくに》(現在の滋賀県)にルーツを持つ一族です。佐々木秀義《ささきひでよし》という人物はある時、近江から離れて流浪することになるのですが、縁あって東国に至ります。この秀義の子どもたちは、伊豆にいた頼朝に早くから仕え、挙兵時から彼を支えたために、鎌倉幕府においても重要な位置を占めることになりました。

頼朝に仕えた御家人たちは、「守護《しゅご》」という地位を得て全国各地の地域支配にも関わります。秀義の息子たちは、早い段階から出雲・隠岐・石見という島根県域の国々の守護を務めたとされますが、史料的に不明瞭なことも多く、佐々木氏と島根との関係がより明確に見えてくるのは1221年におこった承久《じょうきゅう》の乱の後です。

佐々木秀義は、東国で渋谷《しぶや》氏という現地の領主を頼り、渋谷氏の娘との間に義清《よしきよ》という子どもを設けます。この義清も、兄たちと同様に頼朝に従い主に鎌倉で活動しますが、承久の乱後には出雲・隠岐の守護になったとされ、その後は鎌倉時代を通してこの義清の子孫が両国の守護を務めるようになります。彼らの特に顕著な働きの一つとして見えるのが、杵築大社《きづきたいしゃ》(出雲大社)の造営・遷宮事業です。

この時代、出雲国衙《こくが》(出雲国の役所)だけでは杵築大社の造営費用を調達することは非常に難しくなっており、幕府や守護に依存する割合が大きくなっていました。

2000年に出雲大社境内から巨大な柱が発見されたことはよく知られていますが、この社殿が造られたとされる宝治《ほうじ》2年(1248)の遷宮は、幕府や、義清の子で当時の守護であった泰清《やすきよ》の尽力によって実現しています。泰清はこの時の遷宮儀式にも参加していますから、実際にこの社殿を拝んだことでしょう。

その後、義清・泰清の子孫は塩冶《えんや》氏と呼ばれ、鎌倉幕府滅亡後も出雲平野に勢力を張ります。また、義清の兄の家系からは、室町時代に出雲・隠岐守護となる京極氏が登場し、さらに京極一族からは尼子氏が輩出されます。

島根の歴史を動かしていった佐々木一族が表舞台に登場した時代として、鎌倉時代に目を向けてみるのも面白いかもしれません。