第176話 今から約1150年前に起きた石見国庁の陥没

吉永 壮志 専門研究員

(2025年7月23日投稿)

近年、道路の陥没≪かんぼつ≫事故をよく耳にします。ときには不幸にも人が亡くなる大事故につながることもあり、痛ましい限りです。陥没の原因として下水管の老朽化などが挙げられ、公共インフラの維持とそのコストが課題だといわれています。

ただ、陥没自体は当然のことながら古代でもみられ、今から約1150年前の貞観≪じょうがん≫14(872)年に石見国庁(国庁は現在でいうところの都道府県庁に相当)で起きたことが『日本三代実録≪にほんさんだいじつろく≫』同年正月14日条に記されています。

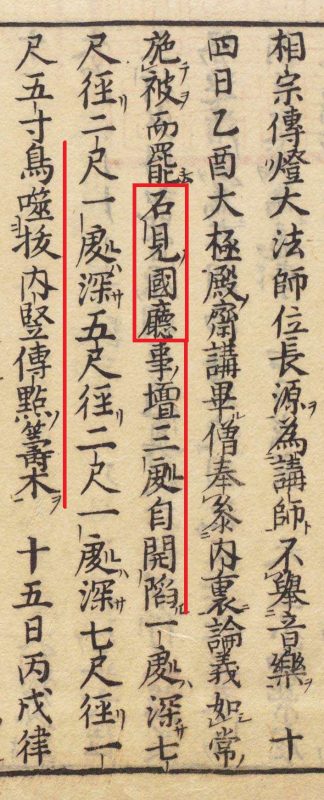

(『日本三代実録』貞観14年(872)正月14日条[国立公文書館デジタルアーカイブをトリミングして傍線、囲みを加筆])

国庁の「事壇」(「基壇」の間違いで、建物の基礎部分のこと)で3カ所ほど穴が開き、それぞれの穴は深さ約2m強で大きさ約60㎝、深さ約1m半で大きさ約60㎝、深さ2m強で大きさ50㎝弱であったようです。

正月には国庁でさまざまな儀式が行われるため、その基壇が陥没してしまい、大変なことになったのではないかと想像されますが、どうして陥没が起こったのでしょうか。

あくまで推測の域を出ませんが、正月の儀式に間に合わせるため、突貫工事で国庁を建てた可能性が考えられます。また、そもそも地盤がよくないところに国庁が設けられていた可能性もあります。

そのほか、この記事のあとに鳥(烏≪からす≫か)が籌木≪ちゅうぎ≫(木製の串)を嚙≪か≫み抜いたという奇妙な記載があることから、当時も陥没の理由がわからず、不思議な現象とみなされ、何か不吉なことが起こる前触れで、人々はそれをおそれ、移転など何らかの手だてがとられたかもしれません。

いずれにしても、国庁で起きた大規模な陥没は石見にとって大事件ともいうべきもので、9世紀後半に国庁の移転や建て替えが行われたことをうかがわせます。

さて、出雲国庁については、郷土史家であった恩田清さんが江戸時代の検地帳≪けんちちょう≫(村ごとの土地の測量記録のこと)から「こくてう」という地名を発見し、現在の松江市大草町の六所神社周辺にかつて国庁があったことを明らかにし、現在継続して行われている発掘調査でもそのことは裏付けられています。

一方、石見国庁については、実はまだその所在地がよく分かっていません。10世紀につくられた辞典『和名類聚抄≪わみょうるいじゅうしょう≫』に石見国府(国庁を含み、現在でいうところの都道府県の官庁街に相当)が「那智郡」(「那賀郡」の誤りで、現在の浜田市域を中心とする地域)にあると記され、ほぼ同時期に編纂≪へんさん≫された『延喜式≪えんぎしき≫』の記載から、石見でもっとも西にある駅家≪うまや≫が伊甘≪いかみ≫駅で、その伊甘駅が国府に近接した駅家と考えられるため、平安時代中期には現在の浜田市下府≪しもこう≫町周辺に石見国庁が置かれていたのは間違いなさそうです。

ただ、それ以前、石見国庁で陥没が起きた9世紀後半はどうだったのか、ちょうどこのころに国庁の移転や建て替えが行われたのなら、もともとはまったく別のところに石見国庁があった可能性もあります。

『日本三代実録』の石見国庁の陥没記事は漢字でわずか40字弱ですが、今後、石見国庁の所在地を明らかにするうえで、大きな示唆≪しさ≫を与えてくれる貴重な文字情報なのかもしれません。