第177話 黒色磨研土器からみた古墳時代の石見東部

今福 拓哉 主任研究員

(2025年7月30日投稿)

近年、道路整備や河川改修に伴う発掘調査が島根県東部と比較して少なかった島根県西部でも増加しています。その結果、考古学的資料の蓄積が進み、これまで様相が不明瞭であったことも分かりつつあります。特に、山陰道や江の川改修に伴う発掘調査が石見東部地域で集中的に実施されたことにより地域的な特徴も抽出できるようになってきています。その事例の一つとして、須恵器≪すえき≫を模倣した黒色磨研土器(写真1)が石見東部地域の限られた地域で集中して出土することが挙げられます。

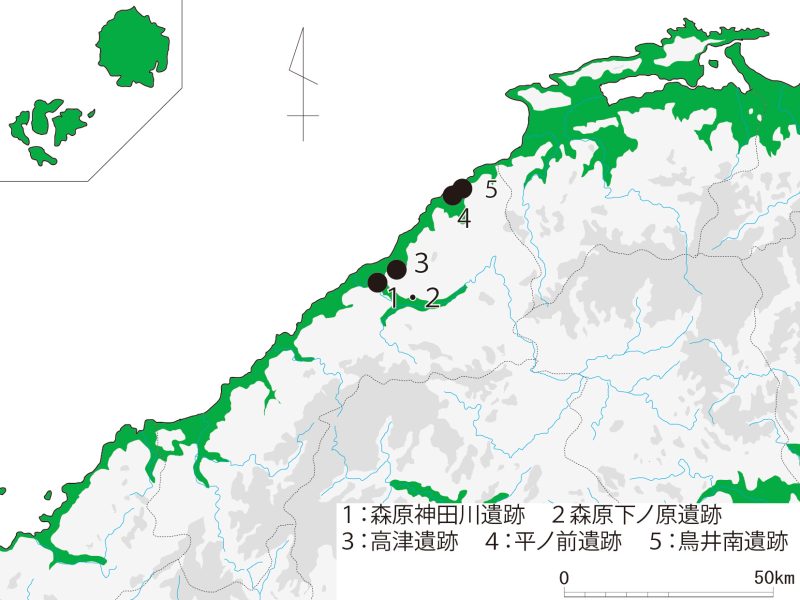

黒色磨研土器は炭素吸着により黒色処理された土師器≪はじき≫です。石見地域の在地的な土器ではなく、古墳時代後期(6世紀前半)に九州の有明海沿岸地域よりもたらされた土器です。これまで、江津市高津遺跡≪たかついせき≫(図1-3)で集中して出土していることが分かっていましたが、発掘調査事例の増加により石見東部の日本海沿岸付近に面的に分布する状況がみえてきました。

出土した遺跡は、江津市森原下ノ原遺跡≪もりばらしものはらいせき≫(図1-2)や大田市平ノ前遺跡≪ひらのまえいせき≫(図1-4・写真2)で、これらは江の川や日本海に面した交通の要衝に位置しており、他地域からもたらされた遺物の出土から対外交流を伴う拠点集落であったと評価されています。

(写真手前が調査地点、写真奥は日本海)

また、平ノ前遺跡では高津遺跡同様に黒色磨研土器が数多く出土しており、両遺跡には有明海沿岸地域より人が移動してきたことも考えられます。これらから、交通の要衝の管理には有明海沿岸地域よりこの地に移動してきた集団が関与していたことも想定できます。

高津遺跡の所在する江津市都治町には後の奈良時代に「樟道駅≪くすちのうまや≫」が設置されています。古墳時代後期のヤマト王権の直轄地であるミヤケには交通機能を担うものもあり、後に駅≪うまや≫となるものも含まれています。このことから、高津遺跡周辺もミヤケであった可能性があります。このような石見東部地域の交通拠点かつ王権に関与する土地での在地的な土器ではない黒色磨研土器の出土から、王権の主導による外からの集団移住も想定できます。

発掘調査件数の増加によって様々な遺物が出土しています。その中には黒色磨研土器のようにこれまで明らかでなかった石見東部の古墳時代像をひもとく鍵になるものも含まれています。