第178話 古墳時代前期の鹿島地域

吉松 優希 主任研究員

(2025年8月6日投稿)

古墳時代のはじまりとともに出現するものに前方後円墳があり、卑弥呼の墓とも呼ばれる箸墓≪はしはか≫古墳(奈良県)の出現をもって古墳時代がはじまったと考えられています。出雲地域でも前方後円墳は築造されますが、実は古墳時代の開始と同時には造られません。はじめは方墳が主体となって築造され、前方後円墳は古墳時代前期後半になってから登場すると考えられています。

古墳時代前期の出雲地域では、現在の安来市荒島町周辺に大成≪おおなり≫古墳(60×44m)などの大型の方墳が築造されます。方墳という形ながら、竪穴式石室≪たてあなしきせきしつ≫を築き、三角縁神獣鏡≪さんかくぶちしんじゅうきょう≫などの副葬品をもつ点から、ヤマト王権とのつながりをもっていたことがわかります。安来市周辺の方墳の築造が停止する前期後半ごろに前方後円墳や円墳が登場するのです。松江市上竹矢≪かみちくや≫7号墳や廻田≪さこた≫1号墳などの前方後円墳はこのころに築造されたと考えられます。これらの周辺では近畿系の土器が出土する特徴があることから、まず近畿系の土器が出土する地域に前方後円墳が登場したと考えられています。

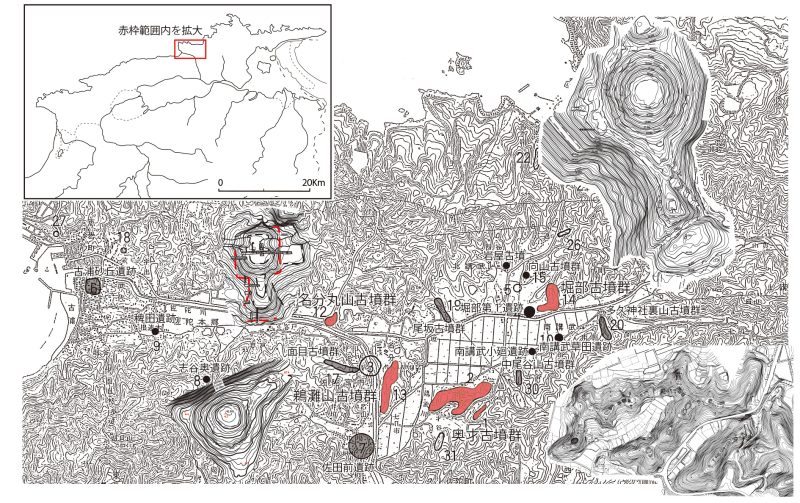

現在、島根県古代文化センターでは松江市鹿島町をフィールドに前期古墳の調査をしています。このうち、堀部≪ほりべ≫1号墳は全長70mの前方後円墳で、竪穴式石室を埋葬施設としていると考えられます。

鹿島地域でも南講武草田≪みなみこうぶくさた≫遺跡で近畿系の土器が大量に出土しており、ここでも前方後円墳の登場と何らかの関係が想定されます。

さて、この堀部1号墳ですが、発掘調査で埴輪や土器が出土しておらず、具体的な年代の絞り込みは難しい状況です。しかし、比較的細長い形態の前方部をもつことから、古墳時代前期の中でも古い特徴を有しています。これをもって古墳時代の開始とともに堀部1号墳が登場したとはいえませんが、出雲地域の前方後円墳の出現を考えるうえで重要な古墳といえそうです。

鹿島地域は前方後円墳や前方後方墳、円墳、方墳など多様な形の前期古墳が集中する地域です。

これは出雲地域の中でも特徴的な状況を示しています。古墳の形の違いはなにを示しているのでしょうか。候補として、1つは古墳を築造した集団の違い、1つは古墳の造られた時期の違いがありそうです。また、この地域は弥生時代後期以降、朝鮮半島や近畿、北部九州など多様な地域の土器が出土することも特徴といえます。前方後円墳の出現、古墳の形の違いや交流の多様性など、鹿島地域には古墳時代前期の社会を考えるための重要な要素があるのです。出雲地域の古墳時代前期社会を明らかにする重要なカギは鹿島地域にあるのかもしれません。