第179話 大戦中の防空監視施設とその構造

原田 敏照 古代文化センター長

(2025年8月20日投稿)

今から80年前、先の大戦末期には各地の都市が大規模な空襲を受け、ここ山陰でも空襲によって多くの命が奪われています。

その空襲への対策として、当時、全国各所に「防空監視哨≪ぼうくうかんししょう≫」と呼ばれる敵機の監視施設が設置され、県内でも管轄していた県警察本部の資料では38カ所ありました。この施設では、地元の10代後半の青年が、昼夜を問わず24時間、目と耳によって敵機の監視任務にあたっていました。

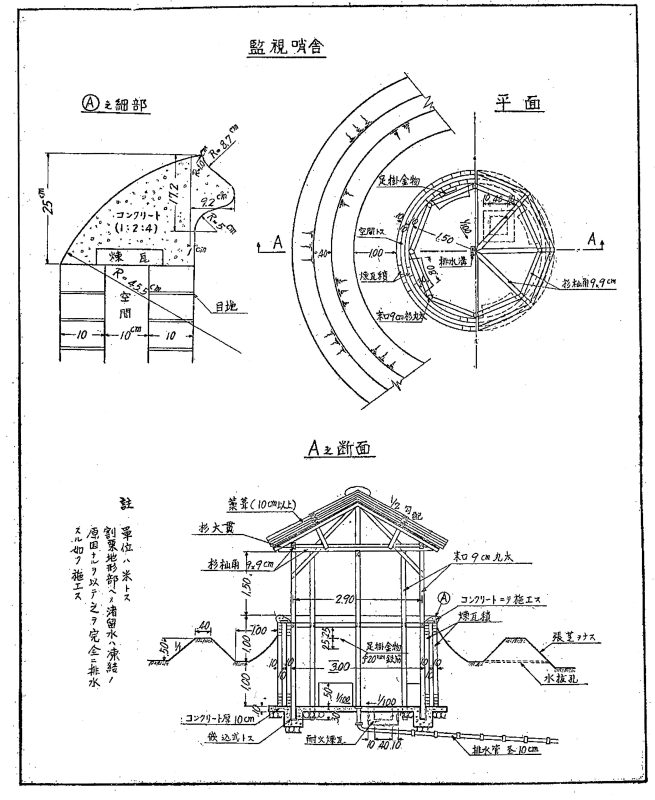

さて、この防空監視哨は、どのような規格に基づいて構築されたのでしょうか?これについては、「土木學會誌」という学術雑誌に掲載された、「監視哨舎構築要領並に其の用法に就て」とある記事で分かります。

この記事では、全国各県下の監視施設の3分の1は、図にある「内務省型哨舎」に改築されているが、その機能を熟知していないことから構造上の欠陥があるものが多く、また、その用法を会得していないものも多いと指摘しています。

内務省型哨舎の規模・構造は、半地下式の内径3m、深さ2mの二重レンガ造りの円筒形壕≪ごう≫であり、屋根は丸柱で支えられた藁葺≪わらぶ≫きでした。そして壕の床には四方向に監視壇と呼ばれる高さ50㎝の方形壇が設けられていました。

また、壕の壁の上端部分の形状は、「風返し」として、防風効果を左右するものとして拡大図(図左上)も載せられ、構築に当たっては特に注意が必要とされています。これは哨舎内で敵機の爆音を可能な限り早く捕捉するために必要な工夫であったようです。

それでは、実際に作られた防空監視哨はどのようなものだったのでしょうか?

写真1は、隠岐の島町の大床遺跡で発掘調査された防空監視哨跡になり、当時、西郷防空監視哨と呼ばれていました。

この監視哨跡は、内法の径3.1mの二重レンガ積構造で、床の四方向にはレンガ積みの方形壇が設けられ、その両側には二つの柱穴があり、中央の穴は、外に繋がる排水用になります。これらの規模や方形壇、柱穴の配置等から「内務省型哨舎」の規格に沿って構築されていることが確認できます。

しかしながら、この西郷防空監視哨跡には、肝心の壁面上端が残っておらず、「風返し」の形状が分かりません。そこで、出雲市内に遺されている日御碕防空監視哨跡(写真2)をみると、外側に若干広がるような形状で構築されており、これがまさに「風返し」として重要視されていた構造を反映したものだと考えられます。

このような半地下式の内務省型哨舎は、出雲市の佐香防空監視哨跡(写真3)等、他でも確認できるので、当時、県内でこの形式の監視哨が一定数構築されていたと思われます。

また、県内の防空監視哨の多くは後世の改変を免れ、山中に今でもひっそりと遺されていることが近年明らかとなりつつあります。