第180話 休館中の博物館の仕事

守岡 正司 島根県立古代出雲歴史博物館学芸部長

(2025年8月27日投稿)

島根県立古代出雲歴史博物館(出雲市大社町杵築東)は、2007年3月10日、出雲大社東隣りに開館し、これまで450万人を超えるお客様にお越しいただいています。一方、開館から18年が経過し建物や設備の経年劣化が見られるようになりました。また、2011年の東日本大震災を受けて天井の耐震基準が強化され、当館でもこれに適合させるための改修が急務となっていました。そこで、2025年4月1日から休館し、エントランスホールなどの天井耐震改修、空調設備や建物のメンテナンスを行っています。また、この機会を活用して展示室の一部については展示替えを予定しています。今回は、あまり知られていない休館中の博物館の仕事について紹介します。

まず、文化財を展示する博物館で工事を行う場合、文化財に影響を与えるものに対し最大限の注意を払う必要があります。例えば使用する材料から発生するガスや工事に伴う粉塵≪ふんじん≫、人や物の出入りに伴う昆虫や微生物の侵入、空調の風量や室内の温湿度など、数多くあり、関係者と細かく連絡を取り工事を行っています。

当館には、出雲大社境内≪けいだい≫遺跡から出土した重要文化財宇豆柱≪うづばしら≫をはじめ、出雲大社本殿10分の1推定復元模型や荒神谷遺跡と加茂岩倉遺跡から出土した国宝青銅器群など、重要な展示品が数多くありますが、これらのうち、工事区域にある展示品については別の場所へ撤収します。傷や汚れがないか状態を一つずつ確認し、細心の注意を払いながらの移動です。展示品の移動作業時には緊張がつきものですが、中でも中央ロビーにある宇豆柱を移動させるときは、一つ一つ手順を確認しながら時間をかけて行いました。

一方、休館中は国宝青銅器群を観覧できる機会がなくなることから、文化庁や出雲市の協力を得て、青銅器が発見された遺跡の隣接地にある荒神谷博物館(出雲市斐川町)で2026年1月12日まで銅剣・銅矛≪どうほこ≫・銅鐸≪どうたく≫の里帰り展を開催しています。今年は銅矛と銅鐸が昭和60年に発見されてから40周年です。青銅器が埋納された地を訪れてみてはいかがでしょうか。

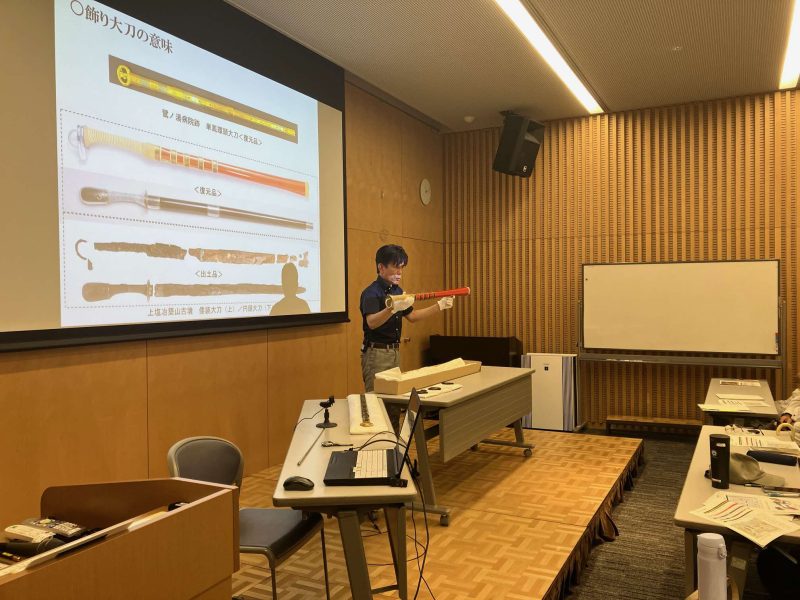

その他、休館中ならではの試みとして、学校や学童クラブ、保育園などで体験学習や紙芝居をするなど、県内外の施設での情報発信を積極的に行っています。当館学芸員が島根の歴史・文化について話を披露する月1回のミュージアム講座の開催もその一つです。

このように博物館には展覧会の開催以外にもたくさんの仕事があります。リニューアルオープンは2026年秋です。楽しみにお待ちください。