第181話 明治初期の進歩的県令 佐藤 信寛

矢野 健太郎 専門研究員

(2025年9月3日投稿)

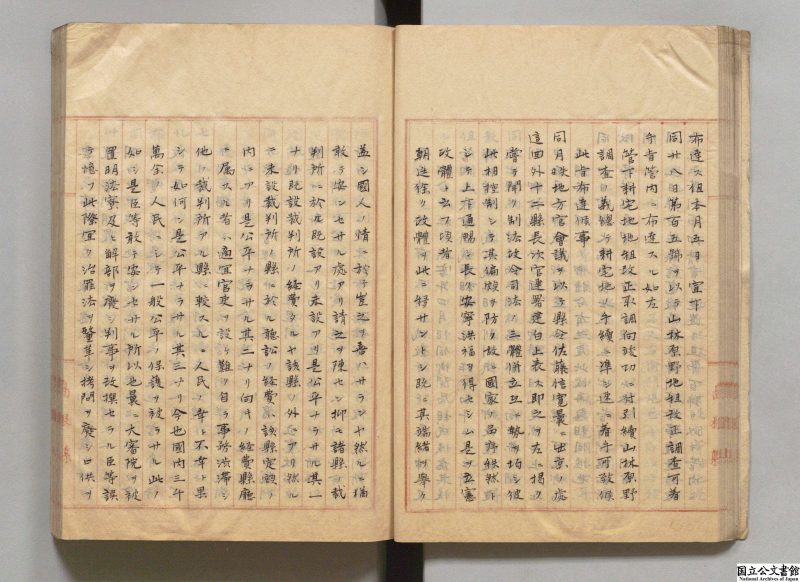

みなさんは「佐藤信寛≪のぶひろ≫」という名前をどこかで耳にしたことはないでしょうか。佐藤信寛は、明治初期の浜田県令(地方行政官のトップ)や島根県令を歴任した人物です。佐藤は元長州藩士で(藩士時代は佐藤寛作≪かんさく≫と名乗りました)「地方巧者≪じかたこうしゃ≫」と言われる農村支配に長じた役人でした。その手腕を買われて幕末の「幕長戦争」の結果により、長州藩の占領地となった豊前国企救≪きく≫郡や石見国浜田藩領の代官を務めました。その後、占領地の返還が終了すると、明治政府の行政官として浜田県へ赴任してきたのでした。ここでは佐藤の浜田県令時代のエピソードを「浜田県歴史」(浜田県の沿革記録)から紹介します。

明治8年(1875)2月、佐藤は6月に開催されることになる「地方官会議」(立法の諮問機関として設置された府知事・県令からなる会議)の議員について「地方長官ヲ召スニ人民代議士ノ名ヲ以テス、是レ名実相背キ人民ヲシテ疑ヲ其間ニ容レシムルヲ免カレス」と、地方行政官が人民代議士を称することは名実相反する状況にあり、人民の疑惑を生じるとし、「各府県下ノ人民一二名ヲ以テ代議士トナシ」と、各府県の人民からも代議士を選出する事を太政大臣に建白しました。これは行政官では人民の代議士とはなりえず、人民から選出された人物こそが人民の代議士であるとの認識によるものでしょう。

さらに同年6月には、他の12県の行政官とともに、各府県で裁判所の設置状況が異なっていたことや地方行政官が判事を兼任している状況に対して、各地に裁判所の設置と兼任の停止を求めた司法制度についての建白も行っています。

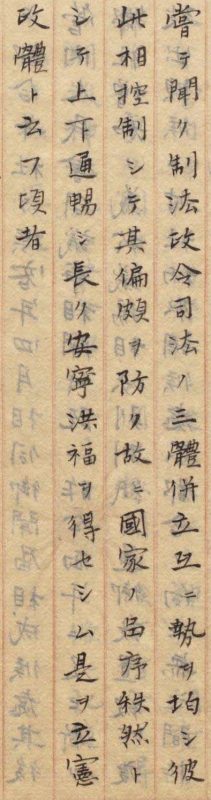

この建白の冒頭において「制法・政令・司法ノ三体併立、互ニ勢ヲ均シ、彼此相控制シテ、其偏頗≪へんぱ≫ヲ防ク、故ニ国家ノ品序秩然≪ちつぜん≫トシテ、上下通暢≪つうちょう≫シ長ク安寧洪福ヲ得セシム、是ヲ立憲政体ト云フ」と記されています。

これが「三権分立」の思想に基づくものであることは明らかでしょう。三権分立をうたったモンテスキューの『法の精神』の翻訳書である『万法精理』(何礼之≪がのりゆき≫訳)の出版が同年5月であったことからすると、かなり早い段階で、こうした最新の思想にも触れていたのかもしれません。

こうしたエピソードから、佐藤は明治初期の進歩的な行政官のひとりであったと言えるのではないでしょうか。そして、佐藤の子孫からは、佐藤栄作、岸信介、安倍晋三という3人もの総理大臣が輩出されたということも特筆すべき事かもしれません。