第185話 郷名から郡家の移転をさぐる

橋本 剛 主任研究員

(2025年10月8日投稿)

古代の地方行政単位は国―郡―郷(里)で構成されていました。このうち郡の役所は郡家《ぐうけ》と呼ばれていましたが、そこでは地元出身の豪族である郡司が中心となり、文書の作成をはじめとするさまざまな業務が行われていました。

この郡家ですが、時に移転する場合があったことが知られています。実は郡家の移転について史料にはっきり記されることは滅多にないのですが、その一つが、出雲国大原郡家の移転です。

733年に成立した「出雲国風土記」には、もともと別の場所にあった大原郡家が、同郡斐伊郷(雲南市木次町里方周辺)に移転したと書かれています。もとの郡家の正確な場所はわからないのですが、雲南市大東町の郡垣《こおりがき》遺跡がそれに関わるのではないかと考えられています。

このように史料に記されている場合のほかにも、郷名に注目することで郡家の移転を類推できる場合もあります。例えば出雲国には飯石《いいし》郡がありますが、風土記には多禰《たね》郷(雲南市掛合町多根周辺)に郡家があったと記されています。

一方で、同じ飯石郡内には飯石郷(同市三刀屋町多久和周辺)も存在しています。郡名と同じ名がつけられた郷は、本来その郡の中心地だった可能性があります。そうすると、もともと飯石郷にあった郡家が風土記の時代までに多禰郷へ移転した、と考えることもできるわけです。

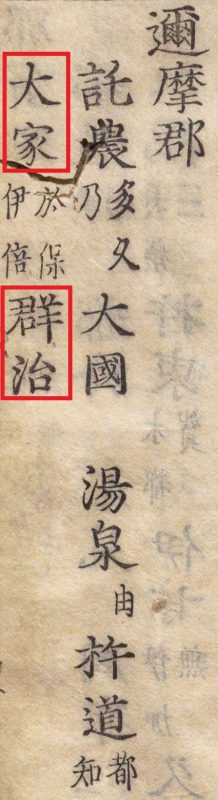

さらに石見国東部の邇摩《にま》郡についても、郡家移転を推測できる事例があります。各国の郷名が列挙されている10世紀の「倭名類聚鈔《わみょうるいじゅうしょう》」という史料には、邇摩郡に「群治」という郷があったと記されています。ただし、これは「郡治」の誤写の可能性が指摘されています(平川南氏の研究による)。

「郡治」という語は、他の史料では「郡家」と同じ意味で使われています。ですからこの説に従うならば、ある段階で郷内に郡家が置かれていたために、「郡治」という郷名がつけられたとみることができます。

一方、郡内には「大家《おおやけ・おおいえ》」という郷もありました(大田市大代町大家が遺称地)。この「大家」は地元の豪族の拠点を意味する語であり、大家郷は郡司が勤務する郡家と関連の強い郷だと考えられています。

すなわち邇摩郡内には、郡家に関係する郷名として「郡治」と「大家」の二つが存在することになるわけです。そうであれば、上記の例と同じく郡家が移転した可能性も考えなければならないでしょう。

さて、郡家移転の理由はさまざまなことが考えられます。郡内支配のためにより良い場所に移転したとする説、隣接する郡への交通に便利なところに移転したとする説、郡内の豪族たちの力関係によって移転したとする説、などなど。出雲国飯石郡や石見国邇摩郡で郡家が移転したのであれば、いったいどのような理由で移転したのか、という新たな問いが生まれてくるのです。