第187話 小泉八雲がみた加賀の潜戸

吉永 荘志 専門研究員

(2025年10月24日投稿)

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻セツがモデルのNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」の放送がスタートしました。その中では明治時代の松江が描かれており、毎朝楽しみにしている方も多いのではないでしょうか。

さて、八雲はお雇い外国人のチェンバレンが英訳した『古事記』を読み、日本、特に出雲に興味を持ったといわれています。事実、八雲が日本での体験を記した紀行文『知られぬ日本の面影《おもかげ》』に収められた「杵築―日本最古の神社」には「私は『古事記』で出雲の神話を読んで以来、かねがね杵築を訪ねてみたいと思っていた」(日本語訳は池田雅之訳『新編日本の面影』角川学芸出版、2000年による、以下同じ)と記されています。また、八雲は『古事記』だけでなく、古代出雲の地誌である『出雲国風土記』に記された「国引き神話」も知っていたようで、同じく「杵築―日本最古の神社」の中で「出雲の神様は、国土を見渡し、「八雲立つ出雲の国は、小さく作りすぎたようだ。ほかの土地をつなぎ合わせて、大きくして進ぜよう」」といって「太い縄で四つの島を出雲までお引き寄せ」になり、「太い縄を巨大な大山《だいせん》と佐比売山《さひめやま》にかけ」、「縄そのものは、その一部が夜見《よみ》ガ浜という昔の細長い島や薗《その》の長浜になった」と述べています。

このように、八雲は出雲や出雲神話に強い興味関心を持ち、約1年3カ月の松江滞在中に島根県内各地を訪ねており、加賀の潜戸《くけど》を訪問した時のことも『知られぬ日本の面影』の「子供たちの死霊の岩屋で―加賀の潜戸」にみえます。

御津浦を舟で出て2時間、加賀の入江に到着し、そこで新潜戸と呼ばれる洞窟を前に「これほど美しい洞窟は、とうてい想像できない。海もまた、偉大な建築家だぞといわんばかりに、そこに畝《うね》や綾《あや》模様を作り、その巨大な作品に磨きをかけている」と八雲は記しています。そして、その新潜戸で「舟が進む中、突然、船頭の婆《ばあ》さんが舟底から石を取り上げ、舳先《へさき》を強く叩《たた》き始める。虚《うつ》ろな音が、洞窟中に雷鳴のごとく、木霊《こだま》を繰り返す」という不思議な体験をするのですが、この一見すると奇妙にみえる船頭の行動は、『出雲国風土記』を知っていれば、もしかすると、このことと関係するのではと気づきます。

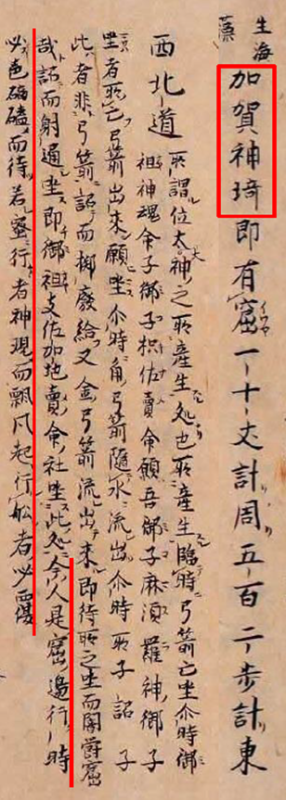

『出雲国風土記』は、島根郡に所在する加賀の神埼《かんさき》で佐太大神の誕生を語っていますが、その最後に「是の窟《いわや》の辺《ほとり》に行く時に、必ず声あげ𥕐《いしな》げ磕《とどろ》こして待つ。若《も》し密《ひそ》かに行かば、神現れて、飄風《つむじ》起こり、行く船は必ず覆《くつがえ》る」とあります。新潜戸を通る時は、声をあげたり、石をなげて音をたてたりしなければならず、静かに通過しようとすれば、神が出現し、風を起こして船を転覆させてしまうという内容です。だからこそ、八雲が乗った舟の船頭は石で音をたてたのではないでしょうか。もちろん、船頭自身が『出雲国風土記』を読んで知っていたわけではなく、長く語り継がれてきた伝承を知っていたにすぎないとは思いますが、1250年以上の時を経て、八雲は『出雲国風土記』の世界を体感したといえます。

朝の連続テレビ小説「ばけばけ」で、この加賀の潜戸の場面が描かれるかどうかは分かりませんが、八雲が島根で体感した数々の出来事の中には、時代を越え、語り継がれてきた伝承に基づくこともあったはずで、放送を見ながら、それを見つけるというのもこれからの朝の楽しみになるかもしれません。