第191話 ヒエの栽培の起源と歴史

原田 敏照 古代文化センター長

(2025年11月19日投稿)

今のこの時期、稲刈りも終わり収穫されたばかりの美味しい新米を口にされた方も多いと思います。

さて、イネ以外の穀類にはアワ、キビ、ヒエといったものもあります。その中から、今回は、ヒエの歴史を取り上げたいと思います。

ヒエは江戸時代の農書である「農業全書」(1697年)では、貧しい民を救い、農家に利益をもたらす作物とされています。ヒエは生育期間が短く、低温・湿地・干ばつなどの悪条件でも生育します。さらに、長期間の貯蔵にも向いており、県指定文化財の都万目《つばめ》の民家(隠岐の島町)の屋根裏には飢饉等に備えヒエを詰めた俵を梁に吊して保存していた江戸時代の様子が復元されています。

しかしながら、現在の島根ではヒエが栽培されている風景を見かけることはほとんどありません。実際、昭和40年代以降、島根県の統計資料ではアワ、キビ、ヒエの収穫高の記載は見られなくなります。もしかしたら、ヒエと聞いて、水田雑草のイヌビエ等を思い浮かべ、良い印象がない方もいるかも知れません。

今から150年ほど前の明治9年の穀類の統計資料(明治9年全国農産表)をみると、島根県では米43万6千石・粟《あわ》1万石・黍《きび》1千石・稗《ひえ》1千石ほどの収穫高を確認できますので、今ではほとんどみられないアワ、キビ、ヒエといった穀類も一定量、栽培されていました。

少し遡った江戸時代中頃(18世紀前半)の動植物や産物を書き上げた諸国の産物帳によると、出雲国で36種類、隠岐国で4種類の稗が確認され、様々な品種が栽培されていたこともうかがえます。

さらに古代に遡ると、720年に完成した「日本書紀」の中の神話に「稗」の記述もあることから、奈良時代には確実に栽培されていたと考えられます。

考古学等の研究では、ヒエ以外のイネ、アワ、キビは大陸で既に栽培化されたものが、縄文時代の終わり頃に日本列島に伝わり、栽培が始まったとされています。

その一方で、ヒエは日本列島内で原生種から栽培化された穀類である可能性が指摘されています。

実際に、北海道や東北では、縄文時代前期から中期にかけて大型化した、現在の栽培種に近いサイズのヒエが見られることから、この時期から栽培ヒエになると考える研究者もいます。しかしながら、縄文時代後期以降には大型ヒエの出土が見られないことから、あくまで一時的な現象で積極的に栽培化が行われたとは言えないとする研究者もいます。

このようにヒエは栽培の起源等、不明な点が多いですが、このヒエの栽培の歴史を解くカギとなる可能性のある資料が、実は島根県内の遺跡から出土しています。

それは、松江市の西川津遺跡出土の弥生時代前期末頃(紀元前4世紀頃)の土器に残る圧痕《あっこん》(孔《あな》)で確認されています(写真1)。

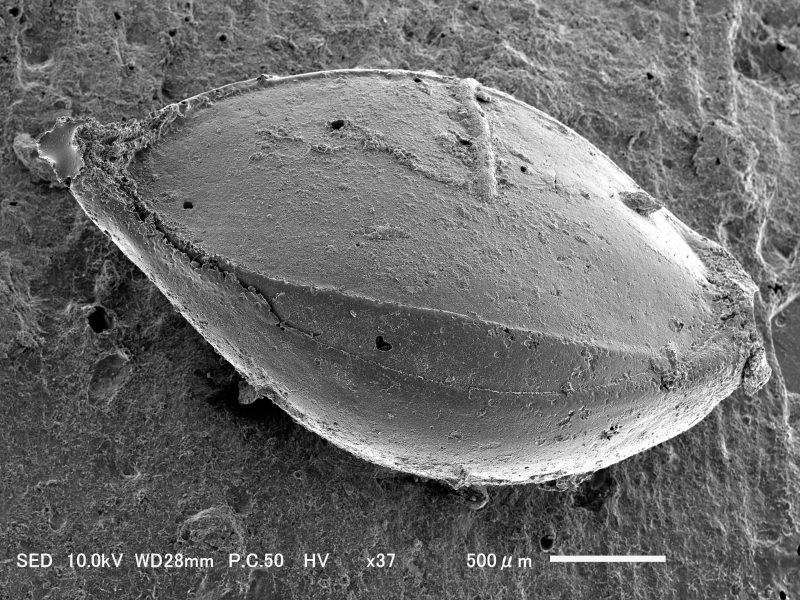

この土器の圧痕にシリコン樹脂を注入して取り出したものを電子顕微鏡で観察すると、大型のヒエであることから栽培種の可能性があります(写真2)。

西川津遺跡で見つかった弥生時代のヒエの痕跡は、縄文時代後期~奈良時代にかけて空白である栽培ヒエの歴史を埋める可能性がある資料として、非常に重要なものになります。 ヒエの歴史には謎が多いのですが、これまでの発掘調査で出土した大量の土器には、ヒエも含めた穀物栽培の歴史を解く貴重な資料がまだまだ眠っていると思います。今後の調査・研究に大きな期待が寄せられています。