第192話 亀井家当主と森鴎外

矢野 健太郎 専門研究員

(2025年11月27日投稿)

ここに軸装された3通の書簡があります。はじめに1通目を見てみましょう。

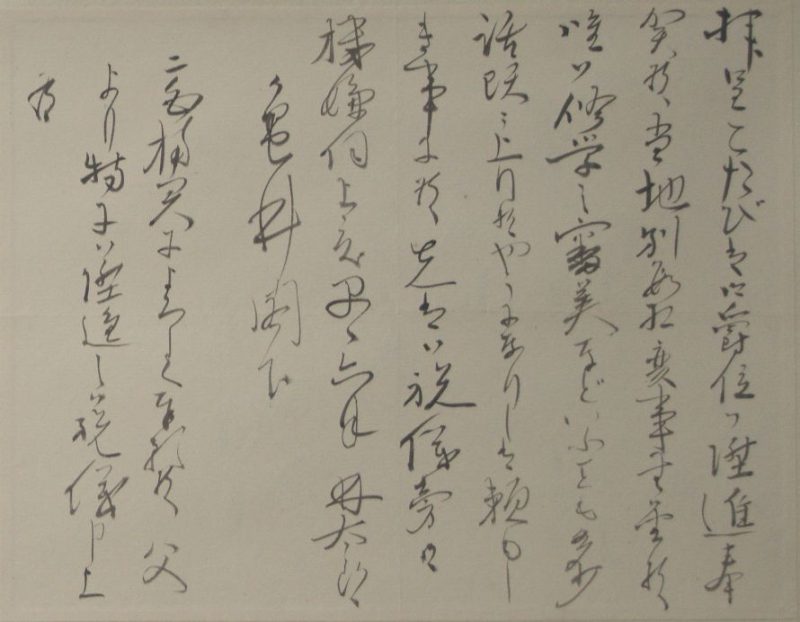

拝呈、こたびは御爵位御陞進奉賀候、当地別段相変事無御座候、唯々修学之審美などいうことも多少話題ニ上り候やうになりしは頼もしき事に候、先は御祝儀旁御機嫌伺上度、早々、六月 林太郎

亀井閣下

(追伸文省略)

これは森鴎外《もりおうがい》が、明治19年(1886)からベルリンに留学中であった亀井家当主の亀井茲明《これあき》に送った書簡です。大意は、明治24年に亀井家の爵位が伯爵に昇進した事へのお祝いと、修学している美学の事も話題になるようになり頼もしく思うという事を伝えています。

実際に、茲明は留学期間中に、美学の研究とその成果をいかに日本の社会にいかすのかを論じた『美術論第一、第二、第三』を執筆しています。こうした情報が鴎外の元にも届いていたのでしょう。若き亀井家当主を慮る鴎外の心情がうかがえる書簡です。しかし、茲明は日清戦争の従軍カメラマンとしての戦場生活で健康を害し、明治29年、36歳という若さで亡くなってしいます。恐らく鴎外も落胆したことでしょう。

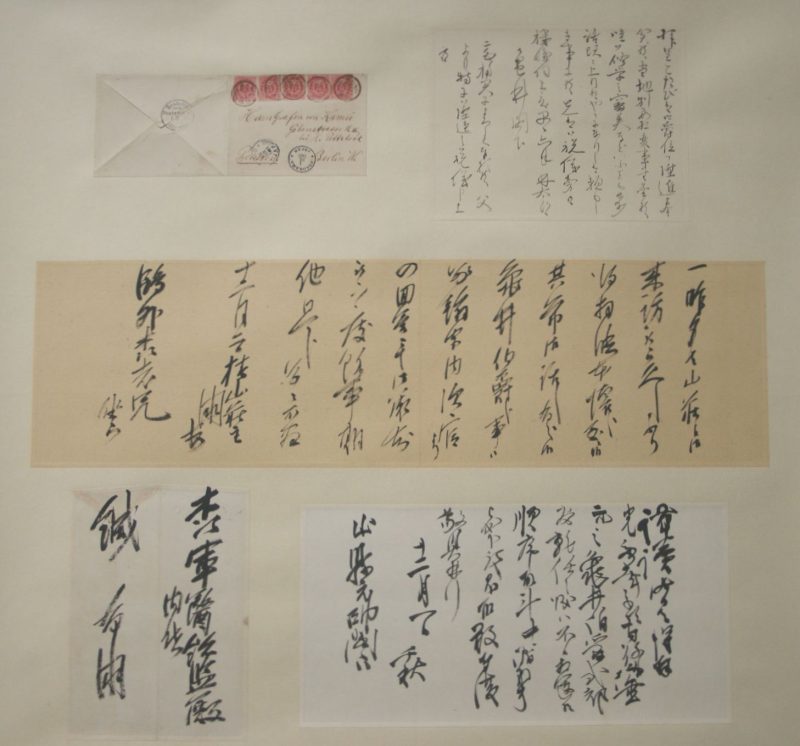

さて、掛け軸にはまだ2通の書簡があります。これらは①山縣有朋《やまがたありとも》が鴎外に宛てた、亀井伯爵の事は宮内次官《くないじかん》の書簡のとおりであると伝えた書簡、②宮内次官の渡辺千秋《わたなべちあき》が山縣有朋に宛てた、亀井伯爵が式部官《しきぶかん》に就任する事を伝えた書簡です。3人の役職や書簡の内容からすると明治42年の書簡で、亀井伯爵はこの時の当主であった亀井茲常《これつね》であると考えられます。亀井茲常の情報が、山縣有朋を通じて森鴎外にもたらされたという事は、鴎外が若き亀井家当主である茲常を案じていた事を物語るものでしょう。

また、明治43年に、亀井茲常は明治45年に亀井家の初代である亀井茲矩《これのり》の没後300年の記念事業として『亀井茲矩伝』の編纂《へんさん》の委員長を鴎外に依頼しています。この編纂事業は大正8年(1919)までおよそ10年歳月を要し、翌年に完成をみるという一大事業となりました。

このように鴎外は、明治政府へ出仕することとなってからも、亀井家の歴代当主たちの事に心を配っており、主家であった亀井家の初代亀井茲矩の300年忌の記念事業に従事するなど、明治という時代を迎えてもなお、亀井家と鴎外の間には深い繋がりがあったといえるでしょう。

案外、明治という時代は、依然として近世的な要素がくすぶり続けていた時代だったのかもしれません。