島根の歴史文化講座「もっと知りたい島根の歴史」 受講者募集中です。

2025年8月26日の日記 濱田恒志 専門研究員

当センターでは例年、島根の歴史文化をわかりやすく紹介する聴講無料の連続講座「島根の歴史文化講座」を開講しています。

ただいま、今年度の全3講の受講者を募集中です。

(申し込みはこちらから)

https://shimane-kodaibunka.jp/sympo/sympo-4350

今年のテーマは、「松江城」、「出雲国風土記」、「松江の仏像」です。

島根の歴史文化に関するタイムリーな話題や、当センターで進行中の研究事業に関する内容で企画するのが本講座の通例なのですが、今年度の3講座はもう1つ、大事な共通点があります。

それは、講師をつとめる3人の先生皆さんが、かつて(今も)地域に根ざして調査研究に従事されてきたということです。今回は3回とも、そうした講師ならではのお話を頂きます。

第1講の西島太郎さんは松江歴史館の学芸員を勤め、松江城下町や松江藩の研究に従事されてきました。その成果は松江在職中の著書や数々の展示に反映されています。このたび松江城の国宝指定10周年を機に、松江城下町の変遷や特徴について、あらためてお話を頂くことになりました。

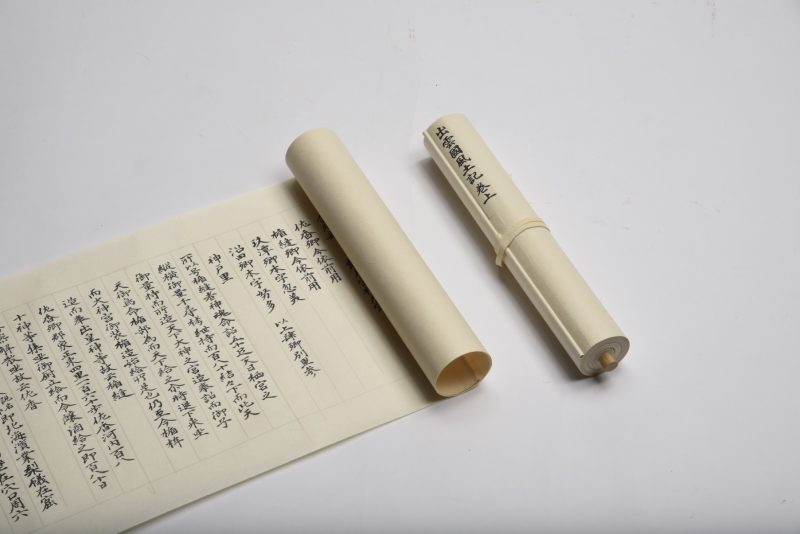

第2講の佐藤雄一さんは、もともと当センターの研究員として出雲国風土記の研究に従事されていました。当センター刊行『出雲国風土記 ―地図・写本編―』・『同 ―校訂・注釈編―』(八木書店、2022年・2023年)の作成に携わった立場から、風土記の校訂をめぐる最新の問題についてお話を頂きます。

第3講の的野克之さんは、島根県の学芸員を長きに亘って勤め、県内の仏像の調査研究を積み重ねてこられました。近著『松江の仏像』(松江ふるさと文庫32、2022年)では、難しそうな仏像の世界が分かりやすく解説されています。今回もそうしたお話を頂けることでしょう。的野さんには、当センターで進行中のテーマ研究「出雲の密教とその造形表現の特質に関する研究」にも御協力頂いています。

島根県の場合、単に地元の歴史文化が豊かであるだけでなく、その研究を地元の研究者たちが積み重ねてきた、という点にも大きな特徴があるでしょう。地産地消ならぬ、地文化地研究という感じでしょうか。それでこそ、地元の歴史文化の大事さが、切実なものとしておのおのの心に染みるのではないかと思うのです。そうした視点でも、今回の講座に興味を持って頂けたら幸いです。(まだまだご応募お待ちしております……!)